Royaume du Maroc

(ar) ٱلْمَمْلَكَة ٱلمَغْرِبِيَّة

(ber) ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

Drapeau du Maroc |  Armoiries du Maroc |

| Devise | en arabe : الله، ٱلْوَطَن، ٱلْمَلِك (« Dieu, la Patrie, le Roi ») |

|---|---|

| Hymne | en amazighe : ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ en arabe : النشيد الوطني (« Hymne national ») |

| Fête nationale | 30 juillet |

| · Événement commémoré | Intronisation du roi Mohammed VI () |

| Forme de l'État | Monarchie constitutionnelle semi-parlementaire unitaire et régionalisée2 |

|---|---|

| Roi | Mohammed VI |

| Chef du gouvernement | Aziz Akhannouch |

| Parlement | Parlement |

| Chambre haute Chambre basse | Chambre des conseillers Chambre des représentants |

| Langues officielles | Arabe et amazighe |

| Capitale | Rabat 34° 01′ 31″ N, 6° 50′ 10″ O |

| Plus grande ville | Casablanca |

|---|---|

| Superficie totale | 446 550 km2 (hors Sahara occidental)3,4 710 850 km2 (Sahara occidental inclus) km2 (classé 57 ou 39) |

| Superficie en eau | 0,05 % |

| Fuseau horaire | UTC + 15 UTC + 0 (pendant le Ramadan)6,7,8,9 |

| Entité précédente | |

|---|---|

| Royaume de Maurétanie | - |

| Conquête musulmane du Maghreb | |

| Émirat de Nekor | - |

| Grande révolte berbère | - |

| Royaume de Berghouata | - |

| Fondation du premier Étata | 10,11,12,13,14,15 |

| Idrissides | - |

| Almoravides | - |

| Almohades | / - |

| Mérinides | - |

| Idrissides (branche des Joutey) | - |

| Wattassides | - |

| Saadiens | - |

| Alaouites | Depuis |

| Traité de Fès | |

| Fin du Protectorat |

|

| Marche verte |

| Gentilé | Marocain, Marocaine |

|---|---|

| Population totale (202119) | 37 344 787 hab. (classé 40e) |

| Densité | 76,84 hab./km2 (hors Sahara occidental) 48,27 hab./km2 (Sahara occidental inclus) hab./km2 |

| PIB nominal (2023) | + 1,21 %20 (60e) |

|---|---|

| PIB (PPA) (2022) | + 7,44 % (56e) |

| PIB nominal par hab. (2022) | + 0,22 % (125e) |

| PIB (PPA) par hab. (2022) | + 6,40 % (115e) |

| Taux de chômage (2022) | - 1,36 % |

| Dette publique brute (2022) | Nominale + 6,07 % Relative : + 1,08 % |

| Monnaie | Dirham marocain (MAD) |

| IDH (2021) | |

|---|---|

| IDHI (2021) | |

| Coefficient de Gini (2013) | |

| Indice d'inégalité de genre (2021) | |

| Indice de performance environnementale (2022) |

| Code ISO 3166-1 | MAR, MA |

|---|---|

| Domaine Internet | .ma, المغرب. |

| Indicatif téléphonique | +212 |

| Organisations internationales | UMA CD |

Le Maroc /maʁɔk/Écouter (en arabe : ٱلْمَغْرِب, al-Maġrib ; en amazighe : ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, Lmɣrib), ou, en forme longue, le royaume du Maroc, autrefois appelé Empire chérifien, est un État unitaire régionalisé situé en Afrique du Nord. Son régime politique est une monarchie constitutionnelle semi-parlementaire unitaire et décentralisée. Sa capitale administrative et politique est Rabat et sa plus grande ville, ainsi que sa capitale économique, est Casablanca.

Le Maroc se compose de zones montagneuses ou désertiques, et il est un des seuls pays — avec l'Espagne et la France — à comporter des rivages sur la mer Méditerranée d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre. Sa population est de près de 37 millions d'habitants en 2023 et sa superficie de 446 550 km224 (76,84 hab./km2), ou de 710 850 km2 en incluant le Sahara occidental25,26 — ex-« Sahara espagnol », considéré comme un territoire non autonome par l'Organisation des Nations unies1 — dont il administre de facto environ 80 % et qu'il revendique dans sa totalité, tout comme le Front Polisario sous le nom de République arabe sahraouie démocratique. Sa culture est arabo-berbère depuis plusieurs siècles et s'est étendue principalement au Maghreb et dans le Sud de l'Espagne.

Le territoire marocain possède les traces d'une présence d'hominidés datant d'environ 700 000 ans et fut habité dès la préhistoire par des populations diverses. Le premier État marocain, en tant qu'entité distincte, est fondé en 789 par Idris Ier, bien qu'il ne porte pas encore le nom de Maroc.

Par ailleurs, il fait partie de l'Organisation des Nations unies, de la Ligue arabe, de l'Union africaine27, de l'Union du Maghreb arabe, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Organisation internationale de la francophonie, du Groupe des 77, de l'Union pour la Méditerranée et candidat à l'adhésion à la CEDEAO.

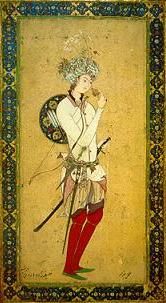

La constitution royale marocaine définit l'Islam, l'arabité et l'amazighité comme « composantes fondamentales » de l'identité du peuple marocain. Cette constitution est « forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, […] nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen ». L'Islam y est défini comme religion d'État, État qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

Le nom arabe al-Maghrib (en arabe : ٱلْمَغْرِب) signifie « le couchant ». Pour les références historiques, les historiens et les géographes arabes médiévaux ont désigné par Maghrib une aire géographique plus large, et ont évoqué le Maroc sous le terme al-Maghrib al-Aqsa (en arabe : المغرب الأقصى, qui signifie « l'Occident le plus lointain ») pour le distinguer de régions historiques voisines appelées al-Maghrib al-Awsat (en arabe : المغرب الأوسط, ce qui signifie « le Moyen-Ouest ») et al-Maghrib al-Adna (en arabe : المغرب الأدنى, qui signifie « l'Occident le plus proche »).

Le mot français « Maroc » est dérivé du nom de Marrakech28. Ce dernier est probablement issu du berbère *amur n Yakuš, où amur a pour significations « part, lot, promesse, protection »29 et Yakuš (et ses variantes Yuš et Akuš) signifie « Dieu »30. Le sens original du nom serait donc (le lieu sous la) « protection de Dieu »31.

Les prononciations portugaise et espagnole, Marrocos et Marruecos, dérivent également de Marrakech, ainsi que les appellations du pays dans plusieurs autres langues indo-européennes (Marocko en suédois, Morocco en anglais et Marokko en allemand, norvégien et néerlandais). Les Persans emploient directement le nom « Marrakech » pour désigner le Maroc (en persan : مراکش).

Les Turcs l'appellent Fas, qui vient du nom de l'ancienne capitale du Maroc sous les dynasties mérinide, wattasside et alaouite (avant 1912), Fès. Dans l'Antiquité, les Grecs appelaient les habitants de la région les Maurusiens. À partir de cette appellation, la région composée du Maroc et de l'Algérie occidentale fut connue sous le nom de Maurétanie (à ne pas confondre avec la Mauritanie). La région fut par la suite divisée en deux provinces par les Romains : la Maurétanie tingitane, avec Volubilis pour capitale (ancienne cité berbère d'Oulil), et la Maurétanie césarienne, avec Cesarea (Cherchell) pour capitale (centre et ouest de l'Algérie). Le Maroc était le pays où les Grecs anciens situaient le mythique jardin des Hespérides.

Le Maroc était connu sous le nom de « royaume de Marrakech » sous les trois dynasties qui avaient cette ville comme capitale32, puis sous le nom de « royaume de Fès », sous les dynasties qui résidaient à Fès. Au XIXe siècle, les cartographes européens mentionnaient toujours un « royaume de Maroc », en indiquant l'ancienne capitale « Maroc » (pour Marrakech). Sous la dynastie des Alaouites, toujours au pouvoir, le pays est passé de l'appellation d'« Empire chérifien » à celle de « royaume du Maroc » en 195733, le sultan Sidi Mohammed ben Youssef en devenant le roi, en tant que Mohammed V. Il peut être aussi surnommé « Royaume chérifien », en référence au souverain alaouite, descendant du prophète de l'islam, Mahomet, qualifié de « chérif ».

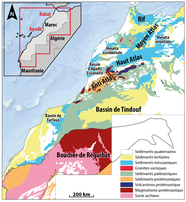

Le Maroc est un pays de l'hémisphère nord situé au nord-ouest de l'Afrique et dont le territoire est positionné à 32° nord et 5° ouest. Le pays partage des frontières terrestres avec l'Algérie, la Mauritanie, le Sahara occidental qu'il revendique et contrôle en grande partie et l'Espagne (notamment via Ceuta et Mellila). Sa superficie s'étend sur 446 550 km2 (hors Sahara occidental) ou 710 850 km2 (Sahara occidental inclus). Le territoire marocain est aussi bordé par l'océan Atlantique, à l'ouest, et la mer Méditerranée, au nord. En cela, le cap Spartel (promontoire situé à la limite occidentale du détroit de Gibraltar) matérialise la jonction entre les littoraux atlantique et méditerranéen. Le pays partage des frontières maritimes avec l'Algérie, l'Espagne et le Portugal, et sa ZEE s'étend sur 274 577 km2.

Les distances indiquées séparent entre elles les capitales des pays nommés.

Les montagnes occupent plus des deux tiers du territoire marocain et renferment quatre principales chaînes : le Rif au nord, le Moyen Atlas à l'est, le Haut Atlas et l'Anti-Atlas. Plusieurs sommets franchissent la barre des 4 000 m. Le djebel Toubkal, culminant à 4 167 m, est le plus haut d'entre eux.

Quatre grandes chaînes montagneuses composent le territoire marocain :

- Le Rif : situé au nord du pays, il borde la mer Méditerranée et culmine à 2 456 m au djebel Tidirhine ;

- Le Moyen Atlas : séparé du Rif par les plaines arides de l'est et fertiles de l'ouest, il en est dissocié par la fameuse trouée de Taza. Le massif se compose de deux sous-parties dont l'une, vers l'est, est escarpée et compte des sommets de plus de 3 100 m (Djebel Bou Naceur ou Bouiblane) tandis que l'autre, vers l'ouest, s'adoucit et laisse place à des reliefs plus abordables et quelques petits plateaux ;

- Le Haut Atlas : chaîne dont le plus haut sommet culmine à près de 4 167 m (Mont Toubkal), il ceinture le pays d'est en ouest ;

- L'Anti-Atlas : cette chaîne de montagnes est située au sud-ouest du pays et orientée sud-ouest et nord-est sur près de 600 km, entre le Haut Atlas central et du Souss au Tafilalet.

Les plaines sont souvent très étendues et s'étirent des montagnes du Rif jusqu'au Moyen Atlas. Le bassin de Sebou (36 000 km2) se compose de bas plateaux, de cours d'eau, de quelques collines et des plaines fertiles. La plaine du Gharb (région agricole) se distingue des autres par la présence de la forêt de Maâmora (notable pour l'exploitation de chênes-lièges et d'eucalyptus).

Au-delà du pays de Zaïr, le plateau des phosphates ainsi que de vastes plaines apparaissent comme Chaouia, Doukkala et plus à l'est, au pied du Moyen Atlas, Tadla, tandis que plus au sud, on retrouve la plaine du Haouz et celle du Souss (formant un triangle entre océan, Haut Atlas et Anti-Atlas). Enfin, d'autres plaines et vallées fertiles de moindres tailles sont localisées surtout au nord : Lukos, Nekkor, Trifa, la vallée des oueds Ouergha, Baht, Inaouen.

Dans le sud du pays, l'erg Chebbi est la deuxième plus vaste étendue de pierres et de sable à l'intérieur du Maroc après l'erg Chigaga. Certaines dunes peuvent atteindre 200 m de hauteur.

Le littoral marocain est diversifié par sa nature car composé à la fois de la mer Méditerranée au nord et de l'océan Atlantique à l'ouest. Comptabilisant un total de 3 500 km34 de côtes, le Maroc est le pays au plus grand littoral du continent africain : il comprend 512 km de côtes en Méditerranée et 2 934 km34 sur l'océan Atlantique34.

Les eaux marocaines sont réputées pour être très poissonneuses35.

Les principaux fleuves du Maroc sont :

Les grands fleuves tels que le Bouregreg, l'Oum Errabiâ, la Moulouya et le Sebou ont des débits très variables selon les saisons, et aussi d'année en année. Le Drâa est à sec sur les deux tiers aval de son cours. Le Guir ne rejoint aucun océan mais se perd dans le Sahara.

De nombreux cours d'eau moins importants (les oueds) peuvent même être à sec une partie de l'année (ou même plusieurs années de suite dans les zones pré-désertiques). Le manque d'eau et la grande variabilité des débits représentent un grand problème pour le Maroc, notamment pour l'agriculture (irriguée ou non). Par ailleurs, le Maroc est confronté à une situation de crise aiguë du stress hydrique, la consommation de sa population dépassant largement la quantité d'eau disponible. Ses ressources en eau par habitant ont été divisées par cinq entre 1960 et 2019, passant de 2 500 m3 par habitant et par an à 500 m3. Le Royaume occupe le 23e rang des pays les plus menacés par les pénuries d'eau, selon le World Resources Institute (WRI)36.

Le climat marocain est principalement de type méditerranéen mais peut toutefois être divisé en sept sous-zones, déterminées par les différentes influences que subit le pays : influences océaniques, méditerranéennes, montagnardes, continentales et sahariennes.

D'un point de vue général, au niveau des plaines, on observe une influence de courants atlantiques marquée par une saison sèche et chaude doublée d'une saison froide et humide, la fin de la période chaude étant marquée par les pluies d'octobre. Les influences maritimes atténuent les écarts de température, tempèrent les saisons et accroissent l'humidité de l'air (400 à 1 000 mm de pluies sur le littoral). Dans l'intérieur, le climat varie en fonction de l'altitude. Les étés sont chauds et secs, surtout lorsque souffle le sirocco brûlant ou le chergui, vent d'été venant du Sahara. En cette saison, les températures moyennes sont de 22 °C à 24 °C. Les hivers sont froids et pluvieux avec gel et neige. La température moyenne évolue alors de −2 °C à 14 °C et peut descendre jusqu'à −26 °C. Dans les régions montagneuses, les précipitations sont très importantes (plus de 2 000 mm de précipitations au Rif ou encore 1 800 mm au Moyen-Atlas). Le Maroc pré-saharien et saharien a un climat désertique sec37.

| Ville | Cumul en mm/an | Ville | Cumul en mm/an | Ville | Cumul en mm/an | Ville | Cumul en mm/an |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Agadir | 231 | Errachidia | 133 | Marrakech | 221 | Safi | 366 |

| Al-Hoceima | 335 | Essaouira | 300 | Meknès | 461 | Sidi-Ifni | 137 |

| Beni-Mellal | 465 | Fès | 488 | Midelt | 186 | Sidi-Slimane | 407 |

| Bouarfa | 163 | Ifrane | 961 | Nouaceur | 311 | Tanger | 671 |

| Casablanca | 408 | Kenitra | 539 | Ouarzazate | 115 | Tan-Tan | 101 |

| Dakhla | 30 | Laayoune | 48 | Oujda | 271 | Taza | 555 |

| El Jadida | 404 | Larache | 700 | Rabat | 522 | Tétouan | 655 |

Le Maroc est un pays avec une grande diversité de paysages : montagnes, désert, plaines, plateaux, oasis…

Le Maroc est un pays méditerranéen par excellence, le botaniste français Louis Emberger en parle en 1934 dans la citation suivante : « Réunissant sur son territoire toutes les formes du climat méditerranéen, le Maroc peut être considéré comme le type phylogéographique méditerranéen au sens systématique du mot. La végétation des autres pays groupés autour de la Méditerranée pourra être examinée et appréciée en fonction de celle de l'Empire chérifien. Le Maroc est, à lui seul, une synthèse méditerranéenne. »

Depuis 2009, le roi Mohammed VI s'intéresse au développement durable, encourageant les centrales solaires. En 2016, le pays accueille la COP 2238. De même, depuis février 2017, le Maroc s'est doté d'une « police de l'environnement » qui se charge de lutter contre les infractions environnementales39.

La police de l’environnement est chargée du contrôle, de l’inspection, de la recherche, de l’investigation, de la constatation des infractions et de la verbalisation prévus par les dispositions des lois environnementales. Elle met également à la disposition des collectivités territoriales les moyens de répondre aux enjeux du changement climatique et travaillera en étroite collaboration avec la DGSN et le ministère de la Justice40.

Entre autres espèces d'animaux, le territoire marocain héberge des oiseaux : l'Échassier, l'Aigrette garzette, la Courvite isabelle, le Flamant rose, le Vautour percnoptère, l'Aigle royal ; et des mammifères : le Cerf de Barbarie, l'Écureuil de Barbarie, le Dromadaire, le Fennec, le Loup doré, la Hyène rayée (en voie rapide d'extinction), le Renard de Rüppell (très rare), le Renard roux, le Lynx caracal (menacé d'extinction), le Serval (menacé d'extinction), la Panthère (menacée d'extinction immédiate), le Guépard (menacé d'extinction, des individus survivraient à la frontière maroco-algérienne), la Gazelles dorcas, la Gazelle de Cuvier (en raréfaction), le Magot (menacé par la mort lente de la cédraie et les captures par les trafiquants)41 et le Dauphin.

Également, il abrite parmi les reptiles : la sous-espèce du Cobra égyptien (qui s'est considérablement raréfiée et a disparu de régions entières), l'Eryx jaculus (espèce de tout petit boa fouisseur), de nombreuses couleuvres et quelques vipères. Au Maroc, la majorité des serpents sont inoffensifs (17 espèces sur 25) et les quelques espèces venimeuses existantes n'attaquent jamais.

Le territoire marocain héberge encore une trentaine d'espèces de scorpions (de nouvelles espèces sont presque chaque année identifiées au Maroc), dont une ou deux seulement sont potentiellement dangereuses pour l'homme42 (comme Androctonus mauritanicus), notamment pour les petits enfants. Toutefois, un scorpion n'attaque presque jamais, il ne fait que se défendre43.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) indique que « près de la moitié des espèces d'oiseaux est menacée » au Maroc44.

Le lion de l'Atlas a disparu (exterminé) à l'état sauvage, le dernier abattu en 1943. Il en existe encore toutefois, bien que potentiellement mélangés avec des lions d'Afrique subsaharienne (environ 90 dans différents zoos du monde, dont 35 au zoo de Rabat)45. Des gravures récemment découvertes dans des grottes près de Ouarzazate indiquent que des crocodiles, des léopards et des éléphants vivaient dans ces lieux avant leur extinction naturelle ou leur extermination par l'homme. Les derniers spécimens vivants de crocodiles du Maroc, qui étaient localisés dans des gueltas de Tizgui Remz et de Taffagount, auraient disparu dans les années 195046. Quant à l'ours de l'Atlas, jadis très présent dans les montagnes marocaines, il se serait éteint au XIXe siècle.

En revanche, les oiseaux sont encore relativement très présents avec une grande diversité d'espèces, bien que l'autruche à cou rouge, par exemple, ait été totalement exterminée, ainsi au Sahara que l'Outarde houbara. Un assez grand nombre d'espèces de serpents (25 dont 17 espèces non dangereuses ; les 8 autres restantes n'attaquent jamais et sont moins répandues), et de lézards sont présentes au Maroc, dont un pourcentage important d'endémiques.

Toutefois nombreuses sont les espèces menacées. Elles sont victimes de l'ignorance, de la cruauté de la population et de l'irresponsabilité en matière d'écologie.

Le Maroc possède une flore riche du fait de sa position stratégique. En effet, il possède deux façades maritimes totalisant plus de 3 500 km, dont 500 en mer Méditerranée. Il reçoit de ce fait les courants chargés de pluie de l'océan qui s'accumulent contre la barrière montagneuse de l'Atlas, ce qui permet de fortes précipitations à Rabat, Casablanca, Fès et la formation des neiges à Ifrane et Azrou et dans les hauts sommets de l'Atlas, pendant que le sud et l'est restent arides.

Plus de 4 500 espèces configurent la flore marocaine. Les variations du climat et du relief sont des éléments fondamentaux pour expliquer une telle richesse florale. L'intérêt botanique du Maroc est intense et on citera seulement les 2 500 000 hectares de forêt qui contiennent des cèdres, des palmiers, des thuyas, des dattiers, des amandiers, des figuiers, des oliviers, des acacias, des fruitiers, des chênes verts, des chênes-lièges, des pins, l'eucalyptus, des arbousiers, l'alfa et l'endémique arganier, dont le Maroc est le seul pays au monde à disposer de cette espèce qui est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. La forêt représente environ 15 % de la surface totale.

La capitale administrative et politique du Maroc est Rabat tandis que la capitale économique et la plus grande ville du pays est Casablanca.

Les sept plus grandes villes du Maroc, selon le recensement général de la population 2014, sont dans l'ordre : Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Salé, Meknès et Rabat.

| Ville | Divers | Population (2014) |

|---|---|---|

| Casablanca |

| 3 359 818 |

| Fès |

| 1 112 072 |

| Tanger |

| 947 952 |

| Marrakech |

| 928 850 |

| Salé |

| 890 403 |

| Meknès |

| 632 079 |

| Rabat |

| 577 827 |

| Oujda |

| 494 252 |

| Kénitra |

| 431 282 |

| Agadir |

| 421 844 |

| Tétouan |

| 380 787 |

| Taounate |

| 67 942 |

| Témara | 313 510 | |

| Safi |

| 308 508 |

Villes du Sahara occidental contrôlées par le Maroc (provinces du Sud) :

- Laâyoune : 217 732 habitants (RGPH 2014) ;

- Dakhla : 106 277 habitants ;

- Boujdour : 42 651 habitants ;

- Es-Semara : 57 035 habitants.

Le Maroc compte douze régions ayant chacune à sa tête un wali, ainsi qu'un Conseil régional, représentatif des « forces vives » de la région. Ces régions ont le statut de collectivité locale47. L'article 101 de la Constitution indique : « Elles [Les collectivités locales] élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi. Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi. »

- Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ;

- Oriental ;

- Fès-Meknès ;

- Rabat-Salé-Kénitra ;

- Béni Mellal-Khénifra ;

- Casablanca-Settat ;

- Marrakech-Safi ;

- Drâa-Tafilalet ;

- Souss-Massa ;

- Guelmim-Oued Noun ;

- Laâyoune-Sakia el Hamra, dont la majeure partie est au Sahara occidental ;

- Dakhla-Oued Ed-Dahab, dans le Sahara occidental.

En 2016, le réseau géré par le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique totalisait 57 673 km de routes classées, dont 78,3 % revêtues se répartissant en 1 770 km d'autoroutes, 10 203 km de routes nationales, 9 370 km de routes régionales et 23 745 km de routes provinciales, 1 093 km des routes étant des voies express.

Les routes nationales marocaines sont des voies importantes ou qui traversent de larges portions du territoire, par opposition aux routes régionales ou provinciales. S'agissant des routes régionales, celles-ci traversent de larges portions du territoire, par opposition aux routes nationales ou provinciales. Par ailleurs, leur usage est gratuit et leur accès autorisé à tous types de véhicules.

Deux RER circulent au Maroc : l'un à Casablanca et l'autre à Rabat. Deux réseaux de tramway sont en fonction : l'un à Rabat et l'autre à Casablanca. Un projet de métro de Casablanca est relancé dernièrement.

Les taxis collectifs appelés localement Grands taxis constituent un élément indispensable pour le bon fonctionnement du système de transport urbain et interurbain et un mode de transport populaire grâce à la rapidité des trajets et à la flexibilité de ce type de transport, ils répondent aux besoins des habitants et pallient partiellement l'insuffisance des transports privés ou publics, individuels ou collectifs.

Avant de disposer de l’un des réseaux ferroviaires les plus modernes d’Afrique, l'introduction des chemins de fer au Maroc fut tout d’abord amorcée par les pays colons du royaume, notamment la France et l’Espagne au début du 20e siècle48. Par la suite, lors du règne du souverain Hassan II, le premier train navette rapide nommé “Aouita” en éloge au champion d’athlétisme marocain allait jusqu’à 160 km/h et était le train le plus rapide du Maroc49. Quelques années plus tard, en 2018, le Maroc inaugure le premier TGV d’Afrique en présence du président français Emmanuel Macron. Ce projet, qui fait la fierté de l’ONCF (l’Office national des chemins de fer), représente un investissement de 2,1 milliards d’euros, financé à 51 % par la France, soit 1,1 milliard d’euros50. Ce TGV, en plus d'être premier sur le continent africain, fait un record d'Afrique avec une vitesse enregistrée à 355 km/h lors des tests. Le reste du temps, l'engin roule à 320 km/h sur la ligne à très grande vitesse entre Tanger et Kenitra et entre 160 et 180 km/h sur le reste du trajet51. Al Boraq ambitionne un nouveau trajet du TGV en connectant le trajet initial aux capitales du Sud marocain, Agadir et Marrakech. Ce projet a également permis le développement de nombreuses gares au Maroc comme la gare de Kenitra ou celle de Rabat Agdal52.

Le Maroc dispose de nombreuses infrastructures portuaires de commerce comme : le port de Tanger Med (122 millions de tonnes en 2023), le port de Casablanca (100,9 millions de tonnes), le port d'El Jadida-Jorf el sfar (35 millions de tonnes) le port de Mohammadia (11,5 millions de tonnes), le port de Safi (6,2 millions de tonnes) ou le port d'Agadir (4,2 millions de tonnes).

Parmi les ports passagers, citons ceux de : Tanger Med (environ 3 millions passagers), Tanger ville (1,7 million passagers), Nador Beni Nsar (450 000 passagers), Al Hoceima (42 000 passagers), Layone (desserte des îles Canaries en 7 heures) et Tarfaya (desserte des îles Canaries en 3 heures, fermeture temporaire en attente d'agrandissement).

Le Maroc dispose de plusieurs infrastructures aéroportuaires dont 18 aéroports internationaux, 10 principaux aéroports nationaux et des petits aéroports à usages touristiques. Le Maroc est desservi par 50 compagnies aériennes, le transport aérien est largement international. La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) détient presque la moitié du trafic. Le total de passagers enregistrés au sein des aéroports marocains en 2023 s'élève à 27 millions de passagers. Quelques compagnies aériennes ont choisi d'installer une base au Maroc.

Compagnies principales :

- Royal Air Maroc (8 bases : Casablanca, Marrakech, Agadir, Oujda, Tanger, Rabat, Fes et Beni Mellal)"

- Air Arabia (6 bases : Casablanca, Tanger, Marrakech, Fes, Agadir, Nador)

- Ryanair (6 bases : Fes, Marrakech, Essaouira, Nador, Oujda, Agadir)

Les premières traces d'une présence d'hominidés sur le territoire marocain datent d'environ 700 000 ans. De cette période dite acheuléenne, on a retrouvé un certain nombre d'outils, notamment dans la plaine de la Chaouïa et plus précisément à proximité immédiate de l'actuelle agglomération casablancaise. Outre l'outillage, on a découvert un certain nombre de fragments humains notamment dans les carrières Thomas, près de Casablanca (mandibules, maxillaires et fragments crâniens d'Homo erectus)53.

De l'époque moustérienne (120 000 à 40 000 ans BP), le site le plus explicite est celui de Jbel Irhoud situé à mi-chemin entre les villes de Marrakech et de Safi et où ont été découverts deux crânes d'hominidés, des outils associés à l'industrie levalloiso-moustérienne ainsi que d'importants restes d'animaux aujourd'hui disparus.

L'époque atérienne (60 à 40 000 ans BP54) a apporté son lot d'outils pédonculés retrouvés dans de nombreuses grottes situées sur le littoral atlantique (Dar Soltane 2)55. Néanmoins cette période a surtout été marquée par de profonds bouleversements climatiques ayant entraîné une désertification sans précédent du territoire marocain ainsi que la raréfaction voire la disparition d'un grand nombre d'espèces animales et végétales. Cette dynamique a cependant été contrecarrée par le rempart naturel que constituent les chaînes de l'Atlas et du Rif, que ce soit au Maroc ou dans le reste du Maghreb.

L'arrivée d'Homo sapiens au Maghreb avant l'Épipaléolithique a été démontrée puisque les industries atériennes ne sont pas l'œuvre de l'homme de Néandertal, dont l'aire de répartition est exclusivement eurasiatique, mais bel et bien d'Homo sapiens présentant des caractéristiques archaïques. Les plus anciens restes d'Homo sapiens au monde ont été découverts au Maroc à Djebel Irhoud en juin 2017 et datent de plus de 300 000 ans56.

Il y a environ 21 000 ans, la civilisation ibéromaurusienne voit le jour. Elle se caractérise par des rites funéraires plutôt évolués et par un raffinement de l'outillage utilisé. Néanmoins, il n'est pas encore question d'agriculture. La grotte de Taforalt dans la région d'Oujda correspond au plus grand gisement de l'époque. Cette civilisation se maintient et se répand sur l'ensemble du Maghreb avant de se métisser progressivement vers le neuvième millénaire avant notre ère avec les populations capsiennes, ancêtres des Berbères modernes. Les premiers éléments découverts correspondant à cette période (Néolithique) datent d'environ 6 000 ans. Ceux-ci témoignent d'une sédentarisation déjà avancée ainsi que d'une maîtrise relative des techniques agricoles.

À partir du IIIe millénaire av. J.-C., se développe au Maroc la culture campaniforme. Dès lors, le pays entre dans l'âge du bronze et on assiste à la diffusion d'une céramique noire spécifique dont la présence est attestée dans un certain nombre de sépultures de la région rifaine.

Au XIe siècle av. J.-C., les hardis commerçants puniques de Carthage, atteignent les côtes marocaines et notamment le littoral atlantique. Ils fondent de nombreux comptoirs qui serviront de bases à de nombreuses cités romaines puis arabes (dont les principaux furent Tingis et Lixus, actuelles Tanger et Larache), ainsi que Thymiatéria (Mehdia), Chellah, près de Rabat, Azama et Rusibis, et Cerné, localisée à Essaouira ou plus au sud à Dakhla. C'est à cette période déjà que l'on date les toutes premières installations de populations juives au Maroc.

L'autonomie progressive de Carthage profite aux comptoirs fondés sur les côtes marocaines dans la mesure où ils seront davantage mis en valeur du fait de la proximité relative avec la nouvelle et première puissance africaine. L'influence de la civilisation carthaginoise se fait grandement sentir auprès des populations indigènes, dont l'organisation se structure parallèlement. Ainsi, les tribus berbères se fédèrent progressivement, fondant des États comme le royaume de Maurétanie (sous le règne de Baga), d'abord confiné au nord de l'actuel Maroc, et dont les souverains portent le titre d'aguellid, à l'instar des rois du royaume de Numidie. Le sud du pays est peuplé par les Gétules et les Éthiopiens occidentaux, l'ouest par les Atlantes et l'est par les Numides du peuple des Massæsyles. Les Maures sont les héritiers d'une culture très ancienne, atlanto-méditerranéenne, comme en témoigne le cromlech de M'zora qui peut être mis en relation avec les monuments mégalithiques comparables comme ceux de Ħaġar Qim à Malte et de Stonehenge en Grande-Bretagne. La Maurétanie n'est pas inconnue de la mythologie grecque, qui y situe le fabuleux jardin des Hespérides.

Du fait du soutien apporté par la Maurétanie à l'Empire romain lors de la destruction de Carthage, il se nouera une étroite amitié entre les deux États (d'où l'éviction du roi numide Jugurtha, ennemi des Romains). Le roi Bocchus se voit même décerner le titre d'Ami de Rome par le Sénat romain et gagne l'estime du consul Caius Marius. Sous le règne de Bogud, la Maurétanie devient un royaume vassal rejoignant les troupes de Jules César contre Juba Ier roi de Numidie. La Maurétanie et la Numidie seront unifiées en 25 av. J.-C. sous commandement de l'empereur Auguste. À la tête de la Maurétanie unifiée, Juba II siégera comme roi-client, royaume qui sera réputé pour ses exportations de pourpre, de bois de cèdre et de produits maritimes, assez riche pour produire sa propre monnaie d'or. Une brillante civilisation urbaine se développe, influencée à la fois par l'héritage carthaginois et par les courants artistiques provenant de la Grèce hellénistique et de l'Égypte lagide. Ces influences du bassin oriental méditerranéen sont sans doute dues au mécénat de la propre épouse de Juba II, la reine Cléopâtre Séléné, qui est la fille de Marc Antoine et de Cléopâtre VII. Juba, roi érudit, fait explorer le Haut Atlas ainsi que Madère et les îles Canaries (nommées alors îles Fortunées), et une partie du Sahara. Il n'hésite pas également à faire remonter sa généalogie jusqu'au demi-dieu Hercule. L'opulence de la Maurétanie attise toutefois les convoitises de Rome. Ptolémée, fils et successeur de Juba II, va tragiquement en subir les conséquences.

Au cours d'un déplacement à Lyon en Gaule romaine, le dernier roi maurétanien est en effet assassiné sur ordre de l'empereur Caligula. Ce meurtre entraîne deux années de troubles (résistance menée contre les légions romaines par Aedemon, un esclave affranchi de Ptolémée), puis une annexion de la Maurétanie (42 ap. J.-C.) à l'Empire romain que l'on désigne dès lors sous le nom de Maurétanie tingitane pour la partie à l'ouest de la Moulouya, décrétée officiellement province impériale de rang militaire par Claude, successeur de Caligula. Seul le nord-ouest du Maroc actuel est effectivement sous domination romaine, le reste du territoire étant contrôlé par des tribus indépendantes, notamment gétules comme celle des Autololes. Les Romains fondent des colonies prospères à Volubilis (non loin de l'actuelle Meknès), ainsi qu'à Banasa et à Thamusida dans la plaine du Gharb. Néanmoins la capitale administrative demeure Tingis (future Tanger), siège du procurateur, le gouverneur de la province qui a le statut de chevalier romain. Une grande autonomie est accordée aux tribus les plus loyales, notamment aux Baquates (comme en témoignent les fameuses tables de Banasa), mais la constante pression des peuplades méridionales puis les crises internes à l'Empire auront progressivement raison de la Maurétanie tingitane. À la fin du IIIe siècle sous le règne de Dioclétien la province est réduite à la région de Tingis et de Ceuta, à Sala (actuelle Salé) et aux Îles Purpuraires de Mogador, puis rattachée au diocèse d'Hispanie et donc incluse dans la préfecture des Gaules.

Au cours de la période romaine, les cités, colonies et municipes de droit romain ou latin, se dotent de monuments civiques et utilitaires (temples, forums, basiliques, arcs de triomphe, thermes, et même théâtres à Lixus et à Zilil), et de résidences privées ornées d'œuvres d'art (sculptures, mosaïques) qui appartiennent à l'élite romano-africaine. Les plaines cultivées sont partagées par l'aristocratie locale, qui s'enrichit notamment de l'exploitation de l'olivier dont l'huile extraite est exportée dans les provinces voisines et fait la richesse de la Maurétanie Tingitane. Les terrains de parcours plus lointains sont laissés aux tribus nomades ou semi-nomades. Les ports de Tingis et de Sala connaissent une intense activité commerciale.

Les autorités impériales recrutent des auxiliaires militaires parmi les Maures, destinés à servir notamment dans la cavalerie. Le plus célèbre d'entre eux, Lusius Quietus, fils d'un amghar (chef tribal amazigh), réalise une brillante carrière sous le règne de Trajan. Au nom de l'Empire, il combat les Daces et les Parthes, et conquiert l'Arménie, la Médie et la Babylonie, puis pacifie la Judée en proie aux révoltes anti-romaines. Le prestige de Lusius Quietus devient tel qu'il envisage de briguer la succession de Trajan avec l'appui d'une partie du Sénat impérial, avant d'être éliminé par Hadrien. Son assassinat entraîne un soulèvement de la Maurétanie Tingitane, sa province d'origine où sa popularité était grande parmi les tribus locales.

En 429, près de 80 000 Vandales venus de Germanie traversent le détroit de Gibraltar et débarquent à Tingis, mais dans leur course vers Carthage et vers l'Afrique proconsulaire, ces envahisseurs ne contrôlent que le littoral méditerranéen de la Maurétanie. Un siècle plus tard les Byzantins, commandés par le général Bélisaire, anéantissent le Royaume vandale et s'emparent d'une partie de l'ancienne province de Tingitane, se heurtant toutefois aux Maures du roi Garmul, dont le pouvoir s'étend d'Altava jusqu'à Volubilis. Le gouvernement de Constantinople, sous Justinien Ier, crée dans le Nord marocain la province de Maurétanie Seconde, qui englobe les cités de Tanger, Ceuta, Lixus, ainsi que l'Espagne byzantine, et dépend directement de l'Exarchat de Carthage. Cette occupation byzantine, perpétuellement menacée par les Wisigoths d'Espagne et par les Maures, va cependant subsister jusqu'à la conquête musulmane du Maghreb au début du VIIIe siècle.

En 649 débute la conquête du Maghreb par les troupes arabes. 35 ans plus tard ces troupes pénètrent véritablement dans le territoire marocain. Les tribus berbères installées aussi bien dans les contreforts montagneux de l'Atlas et du Rif que dans les fertiles plaines atlantiques soutiendront dans un premier temps les Byzantins installés sur les côtes méditerranéennes qu'ils préféreront aux Arabes notamment à cause d'erreurs diplomatiques. La destruction des installations byzantines aux alentours de l'an 700 aura finalement raison de la résistance berbère qui se convertira dès lors à l'islam apporté par les conquérants arabes.

Dès les débuts de la conquête musulmane du Maghreb, les Kharijites originellement basés en Irak envoient des représentants au Maghreb pour tenter de rallier les populations berbères. Les Berbères accoutumés au système de communauté égalitaire et supportant mal la domination arabe, finissent par trouver dans le kharijisme un redoutable moyen de contestation politique. En 739, Maysara, mandaté par les populations du Maghreb Al Aqsa, conduit à Damas une délégation auprès du calife Hicham pour présenter les doléances des Berbères : égalité dans le partage du butin et arrêt de la pratique qui consiste à éventrer les brebis pour obtenir la fourrure des fœtus (le mouton étant un élément essentiel de l'économie pastorale des tribus berbères)57.

Les plaintes parviennent au calife omeyyade qui ne donne pas suite, ce qui déclenche une insurrection à Tanger. Maysara s'empare de la ville, tue le gouverneur Omar Ibn Abdallah et se proclame calife. Il réussit à empêcher le débarquement d'une armée arabe envoyée d'Espagne. Le gouverneur d'Espagne Uqba ibn al-Hajjaj intervient en personne mais ne parvient pas à reprendre Tanger, tandis que Maysara s'empare du Souss dont il tue le gouverneur. Puis Maysara, se conduisant comme un tyran, est déposé et tué par les siens, et remplacé par Khalid ibn Hamid al-Zanati. Sous son commandement, les Berbères sont victorieux d'une armée arabe sur les bords du Chelif, au début de 74058.

Les troupes arabes ayant été battues, Hichām envoie des troupes de Syrie dirigées par le général Kulthum ibn Iyad. Elles sont battues par les Berbères sur les rives du Sebou en octobre 74158. Le gouverneur égyptien Handhala Ibn Safwan intervient à son tour et arrête les deux armées kharidjites au cours de deux batailles à Al-Qarn et à El-Asnam (actuelle Algérie) alors qu'elles menaçaient Kairouan (actuelle Tunisie) (printemps 742)59. Quand survient la chute des Omeyyades de Syrie (750), l'ouest de l'Empire échappe totalement au pouvoir central damascène. L'Espagne revient aux émirs omeyyades de Cordoue et le Maghreb se morcelle en plusieurs petits États indépendants (de 745 à 755).

L'histoire des Idrissides est indissociable de la personne d'Idris Ier, descendant d'Ali et de Fatima, gendre et fille du prophète de l'islam Mahomet, qui fuyant les massacres dont était victime son entourage et sa famille vint se réfugier dans le Moyen Atlas, à Volubilis, ancienne cité romaine déchue. Obtenant l'aval des tribus locales, il fonda en 789 la ville de Fès dans la plaine du Saïss dont il fit la capitale de son nouveau royaume proclamé en 791. Après son assassinat par un envoyé du calife Hâroun ar-Rachîd, son fils Idris II lui succède après une régence. Il étend sa capitale ainsi que son royaume et avance au-delà de Tlemcen, pris par son père dès 789 et assujettit de nombreuses tribus Zenata. Son successeur Mohammed fera construire la prestigieuse mosquée Quaraouiyine, qui abrite la plus ancienne université encore en activité dans le monde. À cette période, Fès devient un des principaux centres intellectuels du monde arabe et attire d'éminents scientifiques et théologiens. Le royaume idrisside étend régulièrement ses frontières mais se retrouve menacé par la puissante dynastie des Fatimides à l'est. Indiqués califes de Cordoue au début du Xe siècle, les Idrissides subiront également au nord la pression des Omeyyades. En 985, les Fatimides poussent les Idrissides à se réfugier en Al-Andalus.

Dès le milieu du Xe siècle, l'affaiblissement des Idrissides du fait non seulement des pressions externes mais surtout des dissensions internes entraîne un regain d'activité des grandes tribus berbères qui fondent et conquièrent de nombreuses cités. Les États de Sijilmassa dans le sud et de Nekor dans le nord se maintiennent et gagnent de l'ampleur durant cette période.

Les Barghawata (ou encore Barghwata ou Berghouata) forment un émirat berbère, appartenant au groupe de l'ethnie des Masmoudas. Après que les kharijites ont échoué dans leur rébellion au Maroc contre les califes de Damas, ils établissent (744 – 1058) un royaume dans la région de Tamesna sur les côtes de l'Atlantique entre Safi et Salé sous l'égide de Tarif al-Matghari60. La particularité de cet État est de créer une religion purement berbère, s'appuyant sur un livre saint inspiré du Coran, et dirigé par un gouvernement théocratique fixant les rituels d'un nouveau culte empruntant à la fois à l'islam, au judaïsme et aux antiques croyances locales. Les Barghwata maintiennent leur suprématie dans la région des plaines atlantiques durant quatre siècles, et entretiennent des relations diplomatiques et commerciales avec le califat omeyyade de Cordoue qui voit probablement en eux des alliés potentiels contre les Fatimides et leurs alliés zénètes. Il semble que sur les vingt-neuf tribus constitutives de ce royaume, douze aient adopté réellement la religion barghwata, les dix-sept autres étant restées fidèles au kharijisme61,60.