État de Palestine

(ar) دَوْلَةْ فِلَسْطِين

Drapeau de la Palestine |  Armoiries de la Palestine |

| Hymne | en arabe : فدائي Fida'iNote 1 (Fida'i, « Guerrier fedayin ») |

|---|---|

| Fête nationale | |

| · Événement commémoré |

| Forme de l'État | République semi-présidentielle unitaire1 |

|---|---|

| Reconnu par | 147 États2, plus 12 sous des statuts particuliers |

| Président | Mahmoud Abbas |

| Premier ministre | Mohammad Mustafa |

| Président du Conseil législatif | Abdel Aziz Doweik |

| Parlement | Conseil législatif |

| Langues officielles | Arabe |

| Capitale | Jérusalem (de jure)3 Ramallah (de facto)4,Note 2 |

| Plus grande ville | Gaza |

|---|---|

| Superficie totale | 6 020 km2 |

| Fuseau horaire | UTC +2 |

| Gentilé | Palestinien(s), Palestinienne(s) |

|---|---|

| Population totale (20235) | 5 483 450 hab. |

| Densité | 911 hab./km2 |

| PIB nominal (2022) | + 10,81 %6 |

|---|---|

| PIB (PPA) (2022) | + 10,52 % |

| PIB nominal par hab. (2022) | + 8,27 %7 |

| PIB (PPA) par hab. (2022) | + 7,98 % |

| Taux de chômage (2022) | - 2,65 % |

| Dette publique brute (2022) | Nominale - 3,13 % Relative - 9,47 % |

| Monnaie | Aucune, de facto : Shekel (ILS), Livre égyptienne (EGP) (Bande de Gaza), Dinar jordanien (JOD) (Cisjordanie) |

| IDH (2021) | |

|---|---|

| IDHI (2021) | |

| Coefficient de Gini (2016) | 33.7 |

| Code ISO 3166-1 | PSE, PS |

|---|---|

| Domaine Internet | .ps |

| Indicatif téléphonique | +970 |

| Organisations internationales | UNESCO (membre depuis le 31 octobre 20119) |

La Palestine Écouter, en forme longue l'État de Palestine (arabe : دَوْلَةْ فِلَسْطِين, Dawlat Filasṭīn), est un État souverain de jure (loi palestinienne). Située au Moyen-Orient, elle est présente sur les territoires palestiniens occupés et revendique Jérusalem-Est et l'entièreté de la Cisjordanie. Ses frontières sont, de facto et depuis 1994 (accords d'Oslo), celles des zones A et B de la Cisjordanie, gouvernée par l'Autorité palestinienne, et celles de la bande de Gaza, sous contrôle du Hamas depuis 2007 mais revendiquée par l'Autorité palestinienne. Sa capitale est de jure Jérusalem, cependant le siège du gouvernement palestinien se situe à Ramallah en raison de l'annexion de Jérusalem-Est par Israël.

Anciennement intégrée à l'Empire ottoman, puis passée sous mandat britannique après la Première guerre mondiale, elle émerge comme État indépendant à la suite de la guerre israélo-arabe de 1948-1949. La déclaration du de l'Organisation de libération de la Palestine en exil à Alger a été retenue par l'État de Palestine comme sa déclaration d'indépendance et acceptée comme telle par la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique. En 2011, la Palestine adhère à l'UNESCO. Le , l'État de Palestine adhère à l'Organisation des Nations unies (ONU) en tant qu'État observateur non-membre.

Sa souveraineté nationale, sa reconnaissance internationale, ses réfugiés, son territoire et ses frontières, sa capitale même sont l'objet de conflits armés et de débats politiques. En 2024, l'État de Palestine est reconnu par 147 États (75 % des 193 États membres que compte l'Organisation des Nations unies plus le Vatican), mais ne l'est pas par les pays d'Amérique du Nord, ainsi que la plupart de l'Europe de l'Ouest, notamment les pays du G7.

La partie sud du Levant sur le territoire actuel de la Palestine a été occupée par le peuple des Philistins au xiie siècle av. J.-C. Ils s'installèrent sur la côte allant de Gaza à Jaffa en s'intégrant à la population cananéenne locale.

Si la Philistie en tant qu'entité politique disparut à la fin du vie siècle av. J.-C., le nom hellénisé de Palestine (Palaistinê) apparaît dans les écrits d'Hérodote au ve siècle av. J.-C. Il parle de Palestine de Syrie pour désigner les régions levantines proches de l'Égypte.

Plus tard sous domination romaine, l'empereur Dioclétien appelle Palestine la province correspondant au Levant méridional11.

Lors de la victoire des Turcs ottomans sur les Mamelouks égyptiens en 1517, la région passa sous autorité turque et fit partie de l'Empire ottoman pendant 400 ans, jusqu'à l'hiver 1917-1918. La région de Palestine fit partie intégrante de la « province de Damas » (Dimashq al-Shâm), gouvernée depuis Istanbul et englobée dans les districts recouvrant la région moyen-orientale. Le turc était la langue officielle de l'administration, alors que l'arabe syro-libanais restait la langue de la majorité des populations locales. La province de Damas fut progressivement et informellement appelée par les Turcs Arz-i Filistin pour désigner la zone située entre la Méditerranée et le Jourdain12.

Malgré la mainmise turque et musulmane sur la région, les communautés chrétiennes et juives conservèrent une certaine autonomie : les Capitulations assurent une certaine protection aux prêtres chrétiens, puis à l'ensemble des chrétiens de l'Empire ottoman13, et la communauté juive de Jérusalem possède à sa tête un grand-rabbin, appelé en hébreu Rishon LeTzion (ראשון לציון - le premier à Sion) depuis le xviie siècle14. La Palestine bénéficia de la prospérité de l’Empire ottoman au cours du premier siècle de l'occupation ottomane, mais déclina lentement à partir du xviie siècle15. Ce déclin eut des répercussions sur le commerce, l’agriculture et la démographie, et il se prolongea jusqu’au xixe siècle. Au début du xixe siècle, la population de la Palestine avait été réduite de la moitié par rapport à ce qu'elle avait été au xvie siècle ; il ne restait environ que 280 000 habitants, pour passer à 470 000 en 1880, alors que commençaient à se développer l'immigration juive et les achats de terres16.

Au cours des années 1880, des colons allemands et des immigrants juifs17 apportèrent des machines modernes et des capitaux nécessaires au développement du pays. On estime que la Palestine abritait quelque 24 000 Juifs18 et majoritairement à Jérusalem[réf. nécessaire], alors que la population totale s'élevait à environ 470 000 habitants16 ; les langues les plus utilisées étaient l'arabe et le turc. Le gouvernement ottoman imposa de sévères restrictions à l'immigration et à l'achat de terres par les Juifs. À la fin du xixe siècle, la région est divisée en trois districts, ceux d'Acre, de Balqa et de Jérusalem, les deux premiers appartenant à la wilayet de Beyrouth19.

L'effondrement de l'Empire ottoman vers 1923 a été accompagné par l’émergence du nationalisme dans ses provinces arabes, particulièrement en Syrie, considérée à cette époque comme incluant le Liban et le nord de la Palestine20. En 1917, la Déclaration Balfour prévoit l'établissement d'un « foyer national pour le peuple juif ». En 1919, est signé l'Accord Fayçal-Weizmann en tant qu'élément de la Conférence de paix de Paris. Dès 1920, le mufti Mohammed Amin al-Husseini, devient l'un des principaux dirigeants du nationalisme palestinien. Il s'oppose activement au sionisme et est considéré comme l'instigateur de 1921 à 1937 des émeutes en Palestine, dont le massacre d'Hébron en 1929.

En 1925, Izz al-Din al-Qassam prône la lutte armée comme action politique21 ; en 1930, il fonde une organisation paramilitaire, la Main noire qui se lance dans des attaques contre les juifs et les Britanniques. De 1921 à 1935, ses actions étaient coordonnées avec celles de Mohammed Amin al-Husseini22. Le nationalisme palestinien est conforté par les déclarations antisionistes de l'ensemble des régions arabes limitrophes lors de la Conférence de Bloudan de 1937.

La Palestine mandataire désigne le statut politique établi par la Société des Nations en Palestine et en Transjordanie à partir de 1920. Ses termes exacts et sa délimitation furent l’objet de tractations entre Britanniques, Français, Arabes et Juifs dans le contexte des différents accords et promesses passés entre eux. Elle fut le terrain du conflit de plus en plus violent entre Arabes et Juifs palestiniens dont les revendications nationalistes respectives ne purent être conciliées par les Britanniques. En conséquence, ces derniers remettent la question de la Palestine et leur mandat à l’ONU en .

Le mandat avait pour objectif la mise en place en Palestine d’un « foyer national pour le peuple juif […], étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine », tel que défini par la Déclaration Balfour de 1917 et repris dans les dispositions du mandat. Sa population passa de 55 000 Juifs pour 560 000 Arabes en 191823 à 600 000 Juifs pour 1 200 000 Arabes en 1948.

Après la révolte de la population arabe (qui fait plus de 5 000 morts24) et afin d'apaiser le soulèvement de la population arabe de la Palestine mandataire, mais craignant de faire basculer les Arabes dans le camp de l’Allemagne à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques publient, en 1939, un troisième Livre blanc par lequel ils réduisent drastiquement l’immigration juive à la veille de la Seconde Guerre mondiale, limitent la vente de nouvelles terres aux Juifs et annoncent que sous 10 ans, la Palestine pourra devenir un État indépendant unitaire, comme l’exigent les dirigeants arabes palestiniens25.

En , les Britanniques remettent la question de la Palestine et leur mandat à l’ONU. Celle-ci vote la partition de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe. Ce plan est rejeté par les Pays arabes et les Arabes de Palestine26.

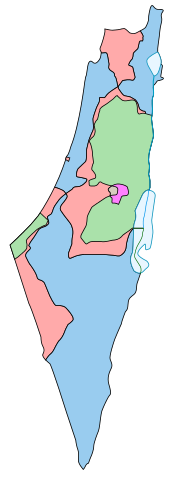

Frontières suite à l'armistice de 1949 :

Le conflit entre la communauté juive et la communauté arabe de Palestine conduit à l'abandon par les Britanniques du Mandat qu'ils décident de remettre à l'ONU. Celle-ci procède à un vote de partage du territoire en vue d'y créer un État juif et un État arabe, tout en faisant de Jérusalem et de ses alentours un corpus separatum sous statut international. Le Plan de partage est voté à l'assemblée générale de l'ONU le .

Les Arabes palestiniens et les États arabes voisins s'opposent à ce plan et réclament l'indépendance de toute la Palestine[réf. nécessaire]. Le plan est malgré tout voté par l'ONU le . Il prévoit la création d'un État arabe et d'un État juif. Le plan est rejeté par la partie arabe, mais accepté par la partie juive. Le , la veille de l'expiration du mandat britannique, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l’État d'Israël. La Ligue arabe refuse le plan de partition des Nations unies et proclame le droit à l'autodétermination pour les Arabes de la Palestine mandataire. Cinq états arabes déclarent la guerre à l'État d'Israël immédiatement après sa proclamation27; des contingents de quatre des sept pays membres de la Ligue arabe à cette époque, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie et la Syrie ainsi que l'Armée de libération arabe, envahissent le territoire de l'ex-mandat britannique de Palestine.

La guerre se solde par la défaite des armées arabes et des milices palestiniennes. Les Palestiniens qualifient cette défaite de « Naqba » (la catastrophe).

En 1949, Israël signe des armistices séparés avec l’Égypte, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Selon ces accords d'armistice, le territoire d'Israël comprend environ 78 % de la Palestine mandataire (soit 18 % de plus que défini par proposition de partition de l'ONU)28. Ces lignes de cessez-le-feu ont été dénommées la « Ligne verte ». La bande de Gaza et la Cisjordanie sont respectivement occupées par l’Égypte et la Jordanie qui annexe cette région, ainsi que la Vieille ville de Jérusalem. Israël sera reconnu dans ces nouvelles frontières, mais les annexions de la Bande de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est ne sont pas reconnues par la communauté internationale.

À la suite de ce conflit, environ 700 000 des 900 000 Arabes palestiniens ont fui ou ont été expulsés des territoires qui sont devenus l’État d'Israël29.

Le , la Ligue arabe déclare la création d'un gouvernement palestinien, et le un gouvernement arabe de toute la Palestine30,31 est établi dans la Bande de Gaza occupée par l'Égypte. Cette décision n'est pas acceptée par la Jordanie qui annexe les territoires qu'elle occupe. Quelques jours plus tard, une Assemblée constituante se réunit, élit comme Président le Mufti Hadj Mohammed Amin al-Husseini et prend le nom de Conseil national palestinien. L'Assemblée vote également une Constitution provisoire32, mais cette proclamation n'est suivie d'aucune reconnaissance internationale.

Le nationalisme palestinien connaît un regain en à l'issue de la Guerre des Six Jours, au cours de laquelle Israël conquiert les territoires annexés par la Jordanie en 1949, Jérusalem-Est incluse, ainsi que la bande de Gaza gérée par l'Égypte et le Golan appartenant à la Syrie.

Le Fatah, une des organisations regroupées au sein de l'OLP de Yasser Arafat dont l'infrastructure est chassée de Cisjordanie, installe un véritable « État dans l'État » en Jordanie. Les régions de Jordanie où les Palestiniens rejettent en masse l'autorité du roi Hussein se multiplient. Depuis ces zones palestiniennes, l'OLP effectue des raids et des attaques terroristes contre le reste du territoire jordanien et contre Israël. Yasser Arafat appelle ouvertement au renversement de la monarchie hachémite en s’appuyant sur le fait que 75 % des habitants de la Jordanie sont alors Palestiniens.

Le , Hussein de Jordanie déclenche des opérations militaires contre les fedayins de l'Organisation de libération de la Palestine, pour restaurer la légitimité de sa monarchie à la suite de plusieurs tentatives palestiniennes de la renverser. La violence des combats fait de nombreux morts (plus de 10 000), en majorité des civils palestiniens. Le conflit entre l'armée jordanienne et l'OLP dégénère et se poursuit jusqu'en , date à laquelle Arafat et ses combattants sont finalement expulsés de Jordanie et trouvent refuge au Liban, sous protection de la Syrie.

À Gaza, à partir des années 1990, une lutte entre le Hamas et l'OLP déstabilise la région[réf. souhaitée].

Après son installation au Liban, l'OLP prend le contrôle du sud du pays qui devient un « Fatahland » à partir duquel il lance des attaques contre le nord d'Israël. En 1982, Israël déclenche l'Opération Paix en Galilée qui vise à expulser l'OLP du Liban du Sud et à y établir un État chrétien allié d'Israël. Après le siège de Beyrouth, l'OLP quitte le Liban et se réfugie à Tunis. C'est l'époque du massacre de Sabra et Chatila pendant la guerre civile libanaise et une nouvelle défaite pour le nationalisme palestinien. La victoire israélienne n'est de son côté que partielle : les forces israéliennes, puis leur allié chrétien doivent se retirer à leur tour et le Fatah est remplacé par un nouvel ennemi, le Hezbollah.

Fin 1987, la population palestinienne se révolte contre l'administration israélienne dans l'ensemble des Territoires occupés, ce qui s'accompagne d'une vague d'attentats-suicides. Ce soulèvement populaire, indépendant de l'OLP[réf. nécessaire], va aboutir à la relance des revendications nationalistes palestiniennes.

Le , Yasser Arafat s'adresse à l'Assemblée Générale de l'ONU à Genève et réitère la déclaration d'indépendance de l'État de Palestine avec Jérusalem pour capitale. Il réaffirme le droit au retour des réfugiés palestiniens et leur droit à l'autodétermination. Il ajoute son souhait de voir les États de la région bénéficier de la paix, la sécurité et la stabilité et il condamne le terrorisme sous toutes ses formes33. À la demande des États-Unis qui lui avaient refusé son visa pour faire la Déclaration à New York34, il précise de nouveau le que ses vœux de paix concernent « l'État de Palestine, Israël et les autres voisins », qu'il « renonce à toute forme de terrorisme, incluant le terrorisme individuel, de groupe ou d'État » et qu'il reconnaît les résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité comme base de négociation. Il conclut : « Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous sommes engagés pour la paix. Nous voulons vivre dans notre État palestinien35. »

Le , la proclamation d'indépendance est reconnue dans la résolution 43/177 de l'Assemblée générale des Nations unies par 104 votes pour, 36 abstentions et 2 contre (les États-Unis et Israël)36. Dans les mois qui suivent le vote de l'ONU, l'État palestinien est reconnu par un total de 92 États37.

Le , les accords dits d'Oslo sont signés et établissent un accord de principe entre Israël et les Palestiniens représentés par l'OLP. Ils arrêtent le principe d'une future autonomie palestinienne à Jéricho et à Gaza. Signature le en présence du président Bill Clinton par le Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Élaborée à Oslo et signée à Washington, cette déclaration aboutit à la reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël26. En préalable à cette reconnaissance mutuelle le , le Parlement israélien abroge la loi interdisant les contacts avec l'OLP. En contrepartie, l'OLP abrogera, le , les articles de sa charte affirmant que le « combat armé est le seul chemin pour libérer la Palestine »38.

Le , L'OLP et l'État d'Israël signent l'accord « Oslo I » au Caire (Égypte), prévoyant l'autonomie de la bande de Gaza et de la ville de Jéricho (Cisjordanie)26. Le , Israël et l'OLP signent à Washington l'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, négocié à Taba (parfois appelé « Oslo II »), qui étend l'autonomie en Cisjordanie et prévoit une série de retraits israéliens par étapes. Mais l'assassinat d'Yitzhak Rabin, par Yigal Amir (un extrémiste israélien)39, en novembre 1995, mettra à mal ce processus.

La concrétisation sur le terrain de l'État palestinien, aux termes des accords d'Oslo, aurait dû intervenir en décembre 1998 selon des modalités préparées en commun par le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne. Signature des accords de Wye Plantation qui préparent de nouveaux retraits israéliens en Cisjordanie. Cependant Israël annonce vouloir garder le contrôle sur de nombreuses régions en Cisjordanie, même si les accords de paix aboutissent. Par ailleurs, malgré le mécontentement de l'Union européenne et des États-Unis, le gouvernement israélien englobe plusieurs colonies dans la supermunicipalité de Jérusalem qu'il vient de créer26. Le , l'Union européenne se prononce en faveur du droit à l'autodétermination des Palestiniens et à celui de créer un État. Signature a lieu le suivant du mémorandum de Charm el-Cheikh ouvrant la voie à un traité de paix26.

Durant toute cette période, Israël intensifie la colonisation des territoires occupés, tandis que le Hamas et d'autres groupes terroristes palestiniens lancent des campagnes d'attentats au cœur d'Israël.

Le , après un nouveau retrait de l'armée israélienne de 6 % de la Cisjordanie, l'Autorité palestinienne reprend le contrôle — total ou partiel — sur 40 % du territoire. Ariel Sharon, alors chef du Likoud, visite le l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, ce qui suscite des émeutes en Israël et en territoires palestiniens. C'est le point de départ de la seconde intifada26. En , 55 ans après le vote de la résolution 181 instituant le partage de la Palestine, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 1397 qui évoque pour la première fois un État palestinien aux côtés d'Israël. Cette résolution a été adoptée par quatorze voix et une abstention, celle de la Syrie.

Commençant par une insurrection populaire, la seconde Intifada est ensuite marquée par une série d'attentats-suicides commis par le Hamas. En réaction, les Israéliens réoccupent les villes palestiniennes autonomes au cours de l'opération Rempart en et entament la construction d'une barrière de séparation. En 2004, l'armée israélienne mène des opérations militaires dans la bande de Gaza (opérations Arc-en-ciel et Jours de pénitence).

Le soulèvement prend fin, selon certains observateurs, en 2003 avec l'amorce de la Feuille de route pour la paix du Quartet pour le Moyen-Orient, l'accord sur une trêve avec Israël entre les différentes factions palestiniennes, et le début des pourparlers de paix entre Ariel Sharon et Mahmoud Abbas40. D'autres auteurs considèrent qu'il a pris fin en 2004 avec la mort de Yasser Arafat41, ou encore avec un cessez-le-feu observé par le Hamas, conséquence de mesures politiques et diplomatiques pour certains42, ou de la force de dissuasion des assassinats ciblés pour d'autres43. Marquée notamment par la rencontre de Charm-el-Cheikh entre Sharon et Abbas, et le désengagement unilatéral israélien de Gaza contre la paix, l'année 2005 est une autre date communément admise pour le terme de ces événements44,45,46.

Le , le Premier ministre israélien Ariel Sharon annonce le démantèlement des colonies à Gaza26 et le retrait unilatéral des forces armées israéliennes du territoire. Le plan concerne les 21 colonies de la bande de Gaza et 4 colonies de Cisjordanie. Le , toutes les colonies de Gaza sont démantelées et les derniers soldats retirés. La bande de Gaza passe alors en partie sous l'administration de l'autorité palestinienne, tandis qu'Israël conserve le contrôle total des frontières, des eaux territoriales et de l'espace aérien26,47.

À la suite de ce retrait israélien de la bande de Gaza, achevé le 12 septembre 2005, le point de passage de Rafah est géré par l'Autorité palestinienne sous surveillance vidéo de l'Union européenne. Rapidement, de nombreux accrochages opposent miliciens du Fatah et du Hamas jusqu'à la victoire de ce dernier en juin 2007. Les autorités égyptiennes ferment leur frontière en réponse à l'avancée du Hamas.

Yasser Arafat décède le . Le , Mahmoud Abbas est élu président de l'Autorité palestinienne. Il déclare vouloir faire avancer le projet de création de l'État palestinien. Il déclare, le , qu'il organisera un référendum national sur la base du texte connu comme le document des prisonniers qui appelle à la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967, si le Hamas ne répond pas favorablement à sa proposition dans un délai de dix jours. La question posée aux Palestiniens serait alors : « Acceptez-vous, ou non, le document élaboré au début du mois par des dirigeants palestiniens détenus en Israël ? »48. Ce document appelle à un État palestinien en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, territoires conquis par Israël à l'occasion de la guerre de 1967. Le document a été négocié pendant quatre semaines par d'importants prisonniers appartenant au Hamas et au Fatah dans la prison israélienne de Hadarim, où se trouve actuellement en détention le dirigeant du Fatah, Marouane Barghouti[réf. nécessaire].

Mahmoud Abbas déclare, lors d'une réunion de dirigeants palestiniens, qu'il existait un consensus national sur les frontières du futur État palestinien : « Tous les Palestiniens, du Hamas jusqu'aux communistes, nous tous voulons un État palestinien dans les frontières de 1967. Voilà ce qui est à notre portée, ne parlons pas de nos rêves. » Il a précisé que, si dix jours de dialogue entre le Hamas et le Fatah (dialogue qui a commencé) ne débouchaient pas sur un programme commun, il organiserait un référendum dans les quarante jours qui suivraient. Interrogé sur le soutien dont auraient besoin les Palestiniens pour créer leur État indépendant, Abbas dit : « Les États arabes attendent que nous adoptions cette attitude de réalisme, pour pouvoir travailler en harmonie et faire avancer la cause palestinienne. Ils ne peuvent rien faire pour la cause palestinienne si les Palestiniens s'opposent à tout49. »

Le et le le Hamas chasse l'OLP de Gaza dans une offensive contre les attributs du pouvoir présidentiel de Mahmoud Abbas et plus généralement contre les forces du Fatah. Cette ultime offensive fait suite aux tensions interpalestiniennes qui éclataient régulièrement depuis plusieurs mois. La Croix-Rouge internationale estime que plus de 550 personnes ont été blessées et au moins 116 tuées au cours de ces affrontements entre Palestiniens50.

Depuis , à la suite de la prise de contrôle de Gaza par le Hamas, l'autorité palestinienne est contestée dans ce territoire. Il y existe un président de fait, Abdel Aziz Doweik depuis 2009.

En , l'État d'Israël lance l'opération militaire Plomb durci. L'objectif est de faire cesser les tirs de roquettes du Hamas sur des villes israéliennes proches de Gaza. Le , Israël déclare et applique un cessez-le-feu unilatéral à 2 h (heure locale)51. Cette opération militaire suscite une large réprobation dans l'opinion internationale, en raison du caractère jugé « disproportionné » de la riposte israélienne, du nombre de victimes civiles parmi les Palestiniens et des allégations d'utilisation par l'armée israélienne d'armes dont l'usage est restreint ou limité par le droit international humanitaire.

À la suite du gel du processus de paix, le Président palestinien Mahmoud Abbas opte pour l'offensive diplomatique[réf. nécessaire].

Le , il demande officiellement à la tribune des Nations unies l'adhésion de l'État palestinien à l'ONU52. La demande est votée par l'Assemblée Générale et passe favorablement devant le Conseil de Sécurité mais les États-Unis mettent leur véto.

Le , l'UNESCO admet la Palestine en tant qu'État membre. Comme elle n'est pas encore un État membre des Nations unies, son admission a dû se faire par la recommandation du Conseil exécutif qui s'est ensuivie d'un vote favorable à la majorité des deux-tiers des États membres de l’ONU présents et votants à la Conférence générale9. Le vote a été obtenu avec 107 voix pour, 14 voix contre, et 52 abstentions53

Le , date anniversaire du vote du Plan de partage de la Palestine, la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État non-membre de l'ONU est portée au vote de l'Assemblée générale54,55. L'Assemblée générale des Nations unies accepte la Palestine en tant qu’État observateur non membre par 138 voix pour (dont la France), 9 contre (dont les États-Unis, le Canada et Israël), et 41 abstentions (dont l'Allemagne et le Royaume-Uni), officialisant la reconnaissance d'un État palestinien au niveau international56.

Le , la Palestine devient le 123e membre de la Cour pénale internationale57.

Le , l’Assemblée générale vote pour l’admission de l’État de Palestine à l’ONU. Adoptée par 143 voix pour, 9 voix contre : Argentine, États-Unis, Hongrie, Israël, Micronésie, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée et République tchèque) et 25 abstentions : Albanie, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Canada, Croatie, Fidji, Finlande, Géorgie, Italie, Îles Marshall, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Malawi, Moldavie, Monaco, Paraguay, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Suède, Ukraine, Vanuatu. La résolution recommande ainsi au Conseil de sécurité de « réexaminer favorablement » cette question, suite au veto du 18 avril des États-Unis. Parmi ces droits et privilèges supplémentaires, on peut citer le droit de siéger parmi les États Membres par ordre alphabétique; le droit de déposer des propositions et des amendements, de les présenter et de s’en porter coauteur; le droit de présenter des motions d’ordre; et le droit de réponse au sujet des positions d’un groupe. Le texte précise en outre que l’État de Palestine, en sa qualité d’État observateur, « n’a pas le droit de vote à l’Assemblée générale ni le droit de présenter sa candidature aux organes de l’ONU58,59.

Le , l'OLP et le Hamas signent un accord de consensus national qui « vise à mettre fin à la division politique et à la partition de fait entre la bande de Gaza et la Cisjordanie »60. Cet accord prévoit sept points dont les principaux sont : la formation d'un gouvernement d'union, des élections après six mois, la restructuration de l'OLP, la libération des prisonniers politiques respectifs, et des commissions de réconciliation60. Le , Rami Hamdallah, premier ministre en poste est chargé de former un nouveau gouvernement de consensus national61 et, le , le nouveau gouvernement prête serment62.

Toutefois, un an plus tard, la feuille de route agréée par les deux parties n'a pas avancé et Fatah et Hamas sont à couteaux tirés63 : les élections n'ont pas eu lieu et selon un responsable du Hamas, Mahmoud al-Zahar, c'est l'Autorité Palestinienne qui s'oppose à la réouverture du terminal égyptien de Rafah et à la réouverture des points de passage avec Israël63. Le , le président palestinien Mahmoud Abbas annonce la prochaine démission du gouvernement, ce que ne confirme pas Ehab Bseiso, porte-parole du gouvernement d'Union palestinien, qui lui parle seulement d'une rencontre le entre Mahmoud Abbas et le premier ministre Rami Hamdallah. Mahmoud Abbas dénonce le fait que le Hamas ait continué à gouverner seul la bande de Gaza64. Le , Rami Hamdallah remet la démission de son gouvernement au président palestinien qui lui demande de former le nouveau gouvernement65.

En , les 18 000 réfugiés palestiniens du camp de Yarmouk près de Damas en Syrie sont entrainés dans la guerre civile syrienne quand les djihadistes de l'État islamique prennent le contrôle de 90 % du camp, forçant le gouvernement palestinien à s'exprimer sur le conflit. En effet, selon Georges Malbrunot du Figaro, le camp est menacé par la pénurie tandis que les combats et exactions s'y poursuivent, rendant, selon l'ONU, les conditions de vie « inhumaines » . Un représentant de l'Autorité palestinienne à Damas a affirmé que les groupes palestiniens participeraient aux combats avec les forces loyalistes syriennes, mais à Ramallah, l'OLP, dans un communiqué, « refuse […] de devenir une des parties au conflit »66.

La Palestine est une république semi-présidentielle unitaire. En 2020, son indice de démocratie la place 113e parmi 167 pays67.

La Mouqata'a désigne les bureaux gouvernementaux de l'Autorité palestinienne. Principalement deux « Mouqata'as » ont été utilisées par le pouvoir palestinien, à Ramallah en Cisjordanie (actuelle) et dans la ville de Gaza.

| Fonction | Nom | En fonction depuis le |

|---|---|---|

| Président | Mahmoud Abbas | |

| Premier ministre | Mohammad Mustafa | |

| Président du Conseil législatif | Abdel Aziz Doweik |

La Palestine est dirigée par un Président élu au suffrage universel et par un Premier ministre nommé par le Président et issu de la majorité parlementaire du Conseil législatif. La dernière élection présidentielle a eu lieu en 2005.

Les élections législatives palestiniennes de 2006 ont élu les 132 membres du Conseil législatif palestinien (Parlement palestinien) parmi les candidats issus des 16 districts des territoires palestiniens occupés.

La Palestine dispose également d'un Parlement en exil, le Conseil national palestinien qui compte 669 élus. Les membres du Conseil législatif en font automatiquement partie mais il comprend également des représentants de toutes les communautés palestiniennes de la diaspora. Son bureau principal est établi à Amman mais il dispose également d'une branche à Ramallah. C'est lui qui déclara l'indépendance de la Palestine à Alger en 1988.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a assuré qu'au moins sept sièges seraient réservés aux candidats chrétiens au sein du Parlement après les élections législatives de mai 2021, les premières depuis quinze ans68.

Après la mort de Yasser Arafat en 2004, la « vieille garde » du Fatah était en proie au népotisme, à la corruption, et sa politique a conduit à une forte hausse de la criminalité ainsi qu'au déclin des prestations des services publics. Cette situation fut propice à la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes de janvier 2006. Le Hamas obtenant 48,3 % des suffrages, le Fatah 43,8 %69. La période de mars à a été marquée par des tensions lorsque les commandants du Fatah ont refusé d’obéir aux ordres du gouvernement dominé par le Hamas tandis que l'Autorité palestinienne lançait une campagne d'assassinats et d'enlèvements contre des dirigeants du Hamas. Le Hamas entreprit des représailles du même ordre70. Le conflit prit de l'ampleur après l’échec de tentatives des deux factions palestiniennes à parvenir à un accord de partage du pouvoir. Cette confrontation déboucha sur des affrontements violents. Plus de 600 Palestiniens furent tués dans les combats à Gaza de à 71.

La conséquence politique de ce conflit a été la scission de l’Autorité palestinienne en deux régimes politiques revendiquant chacun être les véritables représentants du peuple palestinien. Le Fatah dirige l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, le Hamas contrôle la bande de Gaza. Plusieurs tentatives de réconciliation, dont les accords du Caire en 2011 et de Doha en 2012, n'ont pas abouti.

La Loi fondamentale palestinienne dont la dernière version date de 2003 fait office de constitution à la Palestine72.

Selon un rapport de la Commission de Venise « le régime légal palestinien est particulièrement complexe puisqu'il a des origines très diverses73.

Le droit civil est constitué par la coutume islamique ('urf) et la loi islamique (charia), le droit foncier ottoman, les règles du Mandat britannique, le droit civil jordanien pour la Cisjordanie, le droit civil égyptien pour la bande de Gaza et les lois et décrets élaborés par l'Autorité palestinienne »73.

Les premières discussions sur le régime juridique palestinien et sa mise en œuvre dans les territoires palestiniens eurent lieu lors des accords d'Oslo en 1993 relatifs aux processus de paix entre Israël et l'Autorité palestinienne73.

À la suite de la proclamation de la création d'un « État palestinien » le par le Conseil national palestinien à Alger, 94 pays le reconnaissent. 53 autres le font au cours des années suivantes74.

- Afrique : Tous, à l'exception du Cameroun et de l'Érythrée

- Amérique du Sud : Tous

- Amérique du Nord : Tous, à l'exception du Canada, des Etats-Unis, du Mexique, et du Panama

- Asie : Tous, à l'exception de la Birmanie, de la Corée du Sud, du Japon et de Singapour

- Europe : Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Espagne, Hongrie, Islande, Irlande, Malte, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, Ukraine, plus Vatican (hors ONU)

- Océanie : Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu

Certains pays reconnaissent à la Palestine un statut particulier sans aller jusqu'à une reconnaissance réelle75. Il existe ainsi différentes formes de reconnaissances diplomatiques particulières comme celle d’une « Délégation générale palestinienne » (en Autriche, Belgique, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni), d'une « Délégation générale de Palestine » (Colombie, Suisse76) ou encore d'une « Mission de Palestine » (France)77.

Le , l'Espagne, l’Irlande et la Norvège décident de reconnaître officiellement l'État de Palestine. C’est la première fois depuis 2014 et une décision similaire prise par la Suède que des Etats européens franchissent cette étape symbolique. De même, le 9 mai, la Slovénie entame également la procédure de reconnaissance de l'État palestinien, qui pourrait être effective à la fin du mois de mai78.

Avec cette reconnaissance officielle, prévue pour le , les trois pays rejoignent les quelque 140 pays — plus des deux tiers des Nations unies — à avoir reconnu l'État de Palestine au fil des ans79.

En 1986, la Palestine crée son Comité olympique de Palestine, qui n'est pas reconnu par le Comité international olympique. Finalement, en 1995, le CIO reconnaît à la Palestine le droit de participer aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996 sous la bannière du CIO80, devenant la première organisation internationale à reconnaître l'État palestinien81. Cela crée des incidents diplomatiques avec Israël qui conteste une « décision politique »82 mais depuis, la Palestine participe à tous les Jeux olympiques et sous sa propre bannière depuis les Jeux olympiques de Londres, en 201280.

- Pour

- Contre

- Abstentions

- Absent

- Non-membre de l'organisation

Le , l'UNESCO admet la Palestine en tant qu'État membre. Comme elle n'est pas encore un État membre des Nations unies, son admission a dû se faire par la recommandation du Conseil exécutif qui s'est suivie d'un vote favorable à la majorité des deux-tiers des États membres de l’ONU présents et votants à la Conférence générale9. Le vote a été obtenu avec 107 voix pour, 14 voix contre, et 52 abstentions53,Note 3.

Le , Mahmoud Abbas remet au Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, une demande officielle de reconnaissance d'un État palestinien par l'ONU et un statut de membre pour cette organisation83,84. Le suivant, le Conseil de sécurité conclut qu'il ne recommande pas l'adhésion d'un « État palestinien ». Les États-Unis avaient informé qu'ils s'opposeraient à toute candidature palestinienne en vue d'une reconnaissance comme étant un « État ». La France et le Royaume-Uni avaient déclaré qu'ils s'abstiendraient85.

Le 18 avril 2024, l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU est rejetée par le Conseil de sécurité en raison du Veto américain, seul opposant à cette adhésion86.

Le , la Palestine devient officiellement le 123e État membre de la Cour pénale internationale87,88. Cette reconnaissance auprès de la CPI permet désormais à la Palestine, si elle le décide, de poursuivre les dirigeants israéliens pour génocide ou crime de guerre ou crime contre l'humanité.

En , Fatou Bensouda, procureure de la CPI, a ouvert un examen préliminaire pour d'éventuels crimes commis par Tsahal durant la guerre de Gaza de 201457.

En , l'autorité palestinienne a remis à la CPI plusieurs documents portant notamment sur l'extension des colonies israéliennes en Cisjordanie, sur l'offensive israélienne menée contre Gaza à l'été 2014 et sur le sort des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Cette démarche suit la publication d'un rapport officiel de l'ONU affirmant que Tsahal et les groupes armés palestiniens ont commis en juillet et des violations importantes du droit humanitaire international susceptibles d'être qualifiées de « crimes de guerre »89,90.

Le , la Cour pénale internationale annonce qu'elle voulait ouvrir une enquête complète sur d'éventuels crimes de guerre dans les territoires palestiniens. La procureure générale Fatou Bensouda indique qu'elle est convaincue qu'il existe une base raisonnable justifiant l'ouverture d'une enquête sur la situation en Palestine et que des crimes de guerre ont été commis ou sont en train de l'être en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza. Elle a toutefois réclamé à la CPI de se prononcer quant à la portée de la compétence territoriale de la Cour pénale internationale dans la situation en Palestine. À l'annonce de cette décision, le premier ministre d'Israël Benyamin Netanyahou déclare que Fatou Bensouda a transformé la CPI en outil politique pour délégitimer l'État d'Israël91.

En adhérant à la CPI, les Palestiniens sont également exposés à un examen minutieux. Israël a affirmé que le mouvement islamiste militant Hamas et ses milices sont coupables à la fois de cibles aveugles contre des villes et de civils israéliens, ainsi que de l'exposition de leurs propres résidents comme boucliers humains ; ce sont des violations du droit international et des normes humanitaires internationalement acceptées. La violation de la règle de distinction, qui exige que les combattants limitent les attaques à des cibles militaires légitimes.

Amnesty International a également conclu que les organisations militantes palestiniennes sont coupables de crimes de guerre pour les tirs de roquettes aveugles dans des centres de population civile (juive et palestinienne confondues) en Israël92,93,94.

Un an après cette demande d'adhésion à l'ONU en tant que membre à part entière84,52, la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État non membre de l'ONU est portée au vote de l'Assemblée générale le 54,55.

Le , jour du 65e anniversaire du plan de partage de la Palestine, l'Assemblée générale des Nations unies reconnaît la Palestine en tant qu’État observateur non membre par 138 voix pour (dont la France), 9 contre (dont les États-Unis, le Canada et Israël) et 41 abstentions (dont l'Allemagne et le Royaume-Uni). L'accession à ce statut officialise la reconnaissance d'un État palestinien au niveau international56 ainsi que, de facto, par un certain nombre d'États individuels qui ne reconnaissaient jusqu'alors qu'un statut d'organisation non étatique à la Palestine voire ne lui reconnaissait aucun statut.

- Pour

- Contre

- Abstentions

- Absent

Le gouvernement israélien considère cette démarche de Mahmoud Abbas comme unilatérale et contraire aux Accords d'Oslo et déclare qu'il n'y aura pas « d’État palestinien jusqu'à ce qu'Israël soit reconnu comme un État juif » et qu'une déclaration palestinienne officielle annonce la fin du conflit, soulignant « qu'Israël ne permettra pas que la Judée et la Samarie, deviennent une base terroriste à partir de laquelle des roquettes seront lancées sur les villes israéliennes »95.

Dans une tribune publiée le dans The Wall Street Journal, les juristes américains David B. Rivkin (en) et Lee A. Casey estiment que « l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas le pouvoir de créer des États », L'ONU n’étant pas souveraine et que « l’Autorité palestinienne ne répond pas aux caractéristiques de base d'un État nécessaires pour une telle reconnaissance ». Ils appuient cette expertise en se fondant sur les exigences énoncées par la convention de Montevideo de 1933 sur les droits et devoirs des États. Ce traité dispose que pour se proclamer « État » une entité doit remplir les conditions suivantes : une population permanente, un territoire défini, un gouvernement, la capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Selon cette définition, ils rappellent que « l'Autorité palestinienne n'a ni une population permanente, ni un territoire défini, ni un gouvernement qui a la capacité d'entrer en relation avec d'autres États ».

Ils précisent que cette « exigence fondamentale s'exprime par la capacité à établir et à maintenir des accords internationaux », ce qui implique que « le gouvernement contrôle effectivement et sans la présence d'une autre souveraineté au moins une partie de sa population et de son territoire. ». Ils soulignent que l'Autorité palestinienne n'a pas le contrôle exclusif de ne serait-ce qu'une partie de la Cisjordanie dans le mesure où elle est dépendante d’Israël et qu'elle n'a aucun contrôle que ce soit sur la bande de Gaza.

Alefia T. Hussain, une journaliste pakistanaise, écrit dans The News International que « les experts dans le milieu des médias aux États-Unis voient l'effort palestinien comme rien de plus qu'un [acte] symbolique mais convaincant. » Elle cite Steve Coll (en), journaliste lauréat du prix Pulitzer, qui écrit dans The New Yorker « La demande est raisonnable et elle répond aux aspirations légitimes et pacifiques du Printemps arabe ». Il note toutefois que, « bien que selon le droit international le dossier palestinien est solide, il n'est pas hermétique »96.

Le , Mahmoud Abbas, signe un décret entérinant la dissolution de « l'Autorité palestinienne » qui avait été créée à la suite des accords d'Oslo en 1993 et la renommant « État de Palestine »97. Il a ordonné aux représentations palestiniennes à travers le monde à faire de même sans pour autant apporter de modifications aux références à l'OLP, qui reste le représentant légal des Palestiniens98. Toutefois, afin de ne pas « provoquer » Israël, les passeports et les cartes d'identité des Palestiniens qui, pour voyager, doivent passer par les points de passage israéliens ne seront pas renommés.

Le porte-parole du gouvernement israélien, Mark Regev, juge le changement de nom « inutile ». Il ajoute que les Palestiniens devraient négocier avec Israël pour mettre fin au conflit et parvenir à la solution « de deux États pour deux peuples au lieu de chercher des gimmicks ». La porte-parole du département d'État des États-Unis américain, Victoria Nuland, déclare « Vous ne pouvez pas créer un État par la rhétorique et avec des étiquettes et des noms », tout en soulignant la nécessité de négociations bilatérales et qualifiant la décision de Mahmoud Abbas comme « provocation et n'apportant aucun changement pour le peuple palestinien »99.

La première ambassade de Palestine en Europe est ouverte le à Stockholm (Suède). Cette reconnaissance officielle entraîne une crise diplomatique entre la Suède et Israël100.

Le Vatican et l’État de Palestine signent le un accord sur les droits de l’Église catholique dans les territoires palestiniens101. « Le texte aborde les aspects essentiels de la vie et des activités de l’Église catholique » dans l’État de Palestine. Il réaffirme par la même occasion « le soutien à un règlement négocié et pacifique de la situation dans la région »102.

La Palestine est membre à part entière d’Interpol depuis le 103.

L'opération Bordure protectrice menée à Gaza par Israël contre le Hamas en juillet et suscite la colère du président de l'Autorité palestinienne qui déclare en , à la tribune de l'ONU, qu'Israël a alors mené une « guerre de génocide », affirmant qu'il s'agissait de « la troisième guerre en cinq ans menée par l'État raciste occupant », ajoutant que « la différence, cette fois-ci, est l'ampleur plus grande de ce crime génocidaire »104. Il réclame ensuite une nouvelle une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU contre Israël mais ne fait cependant pas allusion à une saisine de la Cour pénale internationale (CPI)105.

La vente de biens immobiliers aux Israéliens est considérée par la loi palestinienne comme une haute trahison106. En , une cour martiale palestinienne condamne à la pendaison un Palestinien accusé d'avoir vendu des terrains « ne lui appartenant pas avec de faux documents » à une société israélienne dans le village de Beit Ommar, au nord-ouest d'Hébron. Toutefois la peine n'a pas été exécutée, les condamnations à mort devant être approuvées par le président palestinien Mahmoud Abbas107. Le , il promulgue un décret durcissant les sanctions contre les Palestiniens « impliqués dans la vente de biens immobiliers avec des pays ennemis et leurs ressortissants ». Ce décret amende le code pénal palestinien afin d'y inclure « une peine de travaux forcés en plus de la prison à vie ». Cette décision intervient à la suite de l'acquisition de deux maisons par des Juifs dans le quartier de Silwan à Jérusalem-Est. Depuis une quarantaine d’années[Quand ?], plusieurs Palestiniens ont été exécutés pour avoir effectué ce type de transactions immobilières108.

La proposition à deux États en Palestine, comme solution du conflit israélo-palestinien selon les accords d'Oslo, est soutenue notamment par la feuille de route pour la paix adoptée par le Quartette diplomatique (États-Unis, ONU, Russie et Union européenne) réuni le . Les mouvements pacifistes israéliens Bloc de la paix et La Paix maintenant, qui militent avec des Palestiniens et sont des défenseurs actifs des droits des Palestiniens, agissent pour la création d'un État palestinien autonome dans le cadre de la solution à deux États.

La proposition d'État unique est un État binational, englobant à la fois l'État d'Israël et les Territoires palestiniens où la population israélienne et les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza bénéficieraient des mêmes droits constitutionnels. Dans son article du paru dans Le Monde109, l'universitaire et historien israélien Ilan Greilsammer (pt) dénonce une certaine frange de la gauche antisioniste israélienne, par exemple Michel Warschawski qui adhère à l'idée de « revenir aux solutions préconisées dans les années 1920 et 1930 d’un seul État arabe à minorité juive entre la mer et le Jourdain (…) à la place de deux États vivant côte à côte, l’un juif, l’autre palestinien », ce qui en soi, n'a rien à voir avec un État binational préconisé dès la fin des années 1930 notamment par Martin Buber et Hannah Arendt.

En , la chaîne qatarie Al Jazeera publie des « documents secrets », appelés Documents Palestine, sur les négociations de paix israélo-palestiniennes portant notamment sur des réunions de coordination sécuritaire entre Israël et les représentants de l'Autorité palestinienne et des concessions faites par cette dernière. Des minutes de discussions montreraient que les Palestiniens auraient exprimé leur volonté de céder des territoires en Cisjordanie et Jérusalem-Est, y compris les grands blocs d'implantation israéliens, en échange de territoires israéliens au nord de la vallée du Jourdain, au sud d'Hébron et à l'est de la bande de Gaza, et de reconnaitre la souveraineté d'Israël sur les quartiers juifs de Jérusalem intra-muros, de Talpiot-Est, Gilo, Givat Zeev au nord de la capitale israélienne. Un document daté de , contiendrait le compte-rendu d'une déclaration de Saeb Erekat à l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, George Mitchell, dont les termes seraient que les Palestiniens ont accepté de donner à Israël « le plus grand Jérusalem dans l'histoire du peuple juif. »110,111,112.

Le , le Président des États-Unis Donald Trump présente un projet de partition des territoires entre Israël et l'État de Palestine. Ce plan, surnommé « l'accord du siècle » par Donald Trump, a été réalisé en accord avec le gouvernement israélien, mais sans consulter les Palestiniens. Ces derniers rejettent unanimement cette proposition qui ampute la Palestine d'une grande partie des territoires qu'elle revendique. De même, de vives oppositions au plan Trump émergent parmi les Israéliens113.

L’État de Palestine est situé au Moyen-Orient dans la région de Palestine (qui correspond au territoire incluant aujourd'hui l'État d'Israël, les territoires palestiniens et une partie du Royaume de Jordanie, du Liban et de la Syrie114).

L’État palestinien n'a pas de frontières définies mais revendique les territoires palestiniens et des frontières avec l'État d'Israël, la Jordanie et l'Égypte. Elles forment un des sujets du contentieux guerrier israélo-palestinien115.

Après la guerre israélo-arabe de 1948-1949, le territoire constituant le mandat britannique sur la Palestine a été réparti entre Israël, l'Égypte et la Jordanie. Israël et la Jordanie ont annexé les zones sous leur administration, l’Égypte a maintenu une occupation militaire de Gaza116,117,118. Le , le roi Hussein de Jordanie proclame que Jérusalem-Est est la « capitale alternative du Royaume hachémite et fait partie intégrante et inséparable de la Jordanie »119.

À la suite de la guerre des Six Jours en 1967, Israël envahit et occupe la Cisjordanie et la bande de Gaza. En , Hussein de Jordanie renonce à toute souveraineté sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est120,121. Le , le Conseil national palestinien reconnaît l'OLP comme le seul représentant légal du peuple palestinien et proclame « l'indépendance de la Palestine » sur le tracé des accords d'armistice de 1949 entre l'Égypte, la Jordanie et Israël122. Depuis, de nombreux pays ont reconnu l'État de Palestine dont certains dans ces frontières123.

.jpeg)