| Eau | |

| |

| |

| Identification | |

|---|---|

| Nom UICPA | eau |

| Synonymes | monoxyde de dihydrogène, oxyde d'hydrogène, hydrogénol, hydroxyde d'hydrogène, oxyde dihydrogéné, oxydane |

| No CAS | |

| No ECHA | 100.028.902 |

| No CE | 231-791-2 |

| PubChem | 962 |

| ChEBI | 15377 |

| SMILES | |

| InChI | |

| Apparence | liquide incolorea, inodore et insipide |

| Propriétés chimiques | |

| Formule | H2O [Isomères] |

| Masse molaire2 | 18,015 3 ± 0,000 4 g/mol H 11,19 %, O 88,81 %, 18,015 28 g mol−1 |

| pKa | pKe = 14,0 |

| Moment dipolaire | 1,8546 D |

| Indice d’iode | gI2 100g−1 |

| Indice d’acide | mgKOH g−1 |

| Indice de saponification | mgKOH g−1 |

| Propriétés physiques | |

| T° fusion | 0 °C à 1,013 25 bar |

| T° ébullition | 100 °C à 1,013 25 bar3, 100,02 °C ± 0,044 |

| Solubilité | g l−1 |

| Masse volumique | 1 000,00 kg m−3 à 4 °C 998,30 kg m−3 à 20 °C 958,13 kg m−3 à 100 °C (liquide) 726,69 kg m−3 à 300 °C - 15,5 MPa3 |

| Pression de vapeur saturante | 6,112 mbar (glace, 0 °C)5 12,4 mbar (10 °C) |

| Viscosité dynamique | 1,002 × 10−3 Pa s à 20 °C 0,547 × 10−3 Pa s à 50 °C 0,281 8 × 10−3 Pa s à 100 °C (liquide) 0,080 4 × 10−3 Pa s à 300 °C - 15 MPa3 |

| Point critique | 374,15 °C, 22,12 MPa3,4 |

| Point triple | 0,01 °C, 611,2 Pa3,4 |

| Conductivité thermique | 0,604 W m−1 K−1 à 20 °C |

| Vitesse du son | 1 497 m s−1 à 25 °C8 |

| Thermochimie | |

| S0gaz, 1 bar | 188,7 J K−1 mol−1 |

| S0liquide, 1 bar | 69,9 J K−1 mol−1 |

| S0solide | J K−1 mol−1 |

| ΔfH0gaz | −241,818 kJ mol−1 |

| ΔfH0liquide | −285,83 kJ mol−1 |

| ΔfH0solide | −291,84 kJ mol−1 |

| ΔfusH° | 6,01 kJ mol−1 |

| ΔvapH° | 44,2 kJ mol−1 à 20 °C, 43,990 kJ mol−1 à 25 °C, 40,657 kJ mol−1 à 100 °C, 2,26 MJ kg−1 à 100 °C |

| Cp | 4 185,5 J kg−1 K−1 à 15 °C et 101,325 kPa, 75,403 J mol−1 K−1 à 15 °C et 101,325 kPa, 75,366 J mol−1 K−1 à 20 °C et 101,325 kPa, 75,291 J mol−1 K−1 à 25 °C et 101,325 kPa |

| PCS | kJ mol−1 |

| PCI | kJ mol−1 |

| Propriétés optiques | |

| Indice de réfraction | 1,33 |

| Constante de Verdet | 4,10 rad T−1 m−1 à 480 nm9 |

| Écotoxicologie | |

| DL50 | > 90 ml kg−1 (rat, oral)10 |

| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |

| modifier | |

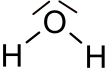

L'eau est une substance chimique, corps triatomique stable représenté par une molécule coudée H2O dévoilant un angle de 104°5 entre ses deux liaisons covalentes O-H. Ce corps composé minéral, incolore, inodore et insipide est un liquide à la température ordinaire et à la pression atmosphérique normale, caractérisé par l'existence de liaison hydrogène, ce qui justifie une large plage de température entre glaciation à 0°C et vaporisation à 100°C11. Ce liquide montre aussi une tension superficielle importante, ce qui explique la formation facile de gouttelettes en présence d'air et la rétention facile dans les conduits capillaires, en particulier les pores du sol. La structure polaire de la molécule, l'oxygène électronégatif assurant le pôle négatif et le côté des atomes d'hydrogène formant un pôle positif, explique que l'eau soit un mauvais solvant à l'état liquide des composés non polaires comme les hydrocarbures, et un excellent solvant des solides à liaisons ioniques, libérant leurs électrolytes ainsi que des composés à liaison hydrogène12. La molécule d'eau participe aux réactions d'hydrolyse et d'hydratation, mais aussi à diverses réactions d'oxydo-réduction, dévoilant une réactivité vis-à-vis d'oxydants ou de réducteurs suffisamment forts. Dans de nombreux usages, le terme eau est employé au sens restreint d'eau à l'état liquide, ou pour désigner une solution aqueuse diluée (eau douce, eau potable, eau de mer, , etc.) ou une suspension (eau de chaux, eaux grasses, eaux usées etc.)

L'eau est ubiquitaire sur Terre et dans l'atmosphère, sous ses trois états, solide (glace), liquide et gazeux (vapeur d'eau). L'eau extraterrestre est également abondante, sous forme de vapeur d'eau dans l'espace et sous forme condensée (solideb ou liquide) à la surface, près de la surface ou à l'intérieur d'un grand nombre d'objets célestes.

L'eau est un constituant biologique important, essentiel sous sa forme liquide pour tous les organismes vivants connusc. Compte tenu de son caractère vital, de son importance dans l'économie et de sa répartition inégale sur Terre, l'eau est une ressource naturelle dont la gestion est l'objet de forts enjeux géopolitiques.

La formule chimique de l’eau pure est H2O. L’eau que l’on observe sur Terre est rarement un corps chimique unique formant masse : l'eau douce est diversement minéralisée et l'eau de mer fortement salée ; l’eau courante grossièrement filtrée et claire reste une solution aqueuse, à la fois solution très diluées de sels minéraux sous forme de cations sodium, potassium, magnésium, calcium etc. et d'anions carbonates, sulfates etc., et comprend, outre des contaminants organiques à l'état de traces, divers gaz dissous comme l'oxygène, le dioxyde de carbone etc. toute en étant une suspension de fines particules, de bactéries et autres micro-organismes. Les chimistes préfèrent utiliser de l'eau distillée pour ne pas contaminer ou modifier les solutions aqueuses étudiées : cette eau distillée, parfois obtenue par simple point flash, ne contient quasiment plus de sels minéraux, de gaz dissous, de contaminants organiques et de gaz dissous13. Notons que l'eau distillée, relativement pure et neutre, est difficilement conservable à long terme, car son pH initialement de 7 peut glisser facilement vers 5,4 en dissolvant par agitation du gaz carbonique de l'air et sa conductibilité électrique quasiment nulle s'accroît insensiblement par réapparition inéluctable d'ions dissous, du fait des surfaces de contenants ou des gaz de contact.

Majoritairement observable sur Terre à l'état liquide, l'eau est en effet un puissant solvant d'autant qu'elle est plus pure : elle dissout facilement ou solubilise rapidement de nombreux corps ioniques, comme les matières salines, à l'image du sel et du gypse qu'elle peut transporter, ainsi que de nombreux autres gazd, par exemple les composants de l'air, en particulier l'oxygène ou le dioxyde de carbone. L'expression « solvant universel »14 est toutefois sujette à maintes précautions, beaucoup de matériaux naturels (roches, métaux, etc.) étant insolubles dans l'eau (dans la plupart des cas ou de manière infime). Du fait de sa masse volumique, l'eau qui se meut par gravité peut arracher et mettre en suspension un grand nombre de corps, petit et gros, ce qui accroît d'autant la densité apparente de la phase liquide en mouvement, et explique la force d'arrachement et de ravinement des flux d'eaux boueuses ou composites de roches et végétaux, ces derniers nommées "laves" dans diverses traditions montagnardes, causant un recouvrement final en bout de pente ou lors du retrait.

La surface de la Terre est recouverte à 71 % d’eau15 (97 % d’eau salée et 3 % d’eau douce dans différents réservoirs16) sous différentes formes :

- liquide, dans les océans, les lacs, les fleuves et les rivières. Ailleurs que dans les zones humides plus ou moins tourbeuses ou marécageuses, dans les mers et océans, l'eau est présente dans les lagunes, lacs, étangs, mares, fleuves, rivières, ruisseaux, canaux, réseaux de fossés, de watringues ou comme eau interstitielle du sol ;

- gazeuse, sous forme de vapeur d'eau dans l'air. L'humidité de l'air provient de l'évaporation des mers, des plans d'eau et de l'évapotranspiration des plantes ;

- solide, sous forme de glace dans les glaciers, les inlandsis, la banquise, les icebergs, etc.

La circulation de l’eau au sein des différents compartiments terrestres est appelée « cycle de l'eau ». En tant que composé essentiel à la vie, l’eau a une grande importance pour l'Homme17 mais aussi pour toutes les espèces végétales et animales. Source de vie et objet de culte depuis les origines de l'Homme, l'eau est conjointement, dans les sociétés d'abondance comme la France, un produit de l'économie et un élément majeur de l'environnement.

Le corps humain est composé à 65 % d’eau pour un adulte, à 75 % chez les nourrissons et à 94 % chez les embryons de trois jours. Les cellules, quant à elles, sont composées de 70 % à 95 % d'eau. Les animaux sont composés en moyenne de 60 % d'eau et les végétaux à 75 %. On trouve néanmoins des extrêmes : la méduse (98 %) et la graine (10 %)18. L'eau de boisson passe la barrière intestinale et est diffusée par les réseaux sanguins et lymphatiques. Dans les membranes cellulaires, des pores spéciaux dits aquaporines permettent le passage de l'eau de part et d'autre de la membrane tout en empêchant les ions de pénétrer dans la cellule. En 2009, environ 500 aquaporines étaient identifiées chez les plants et animaux, dont 1319 chez l'humain. Ces pores protéiques complexes « trient » les molécules ayant la même taille que la molécule d’eau et ne laissent passer que l'eau20.

L'eau a la propriété particulière de présenter une anomalie dilatométrique : sa phase solide est moins dense que sa phase liquide, ce qui fait que la glace flotte21.

Le substantif eau apparaît timidement sous cette graphie en français moyen vers 149022. Auparavant au XIVe siècle, il s'écrit eaue pour désigner surtout les secrétions du corps en médecine et s'écrit encore ainsi jusqu'à la fin du XVIe siècle. Si le mot d'ancien français ewe est attesté par la Chanson de Roland, entre 1080 et 1100, il existe vers 1050 une forme romane egua qualifiant un liquide inodore et transparent, qui peut être associée à l'ancien français méridional.

Pour les clercs du temps, il est évident qu'il s'agit d'un dérivé altéré ou simplifié du mot féminin latin ăqua, aquæ, alors par les langues romane d'oïl. La bonne reconnaissance du terme latin aqua préservé par l'italien acqua a permis l'adaptation savante ou la reprise de quelques mots, par exemple le latin aquarium signifiant réservoir ou abreuvoir qui, parallèlement par évolution linguistique romane est devenu notre évier en français. Il y a aussi aquariophile, aquatique, aqueduc, aquaculture ou aquiculture, aquiculteur, aquicole, aquifère, aquanaute, aquaplanage ou aquaplane, aquatinte, aquarelle etc. Un mélange aqueux en chimie est une solution dont le solvant est l'eau. Le préfixe grec hydro à l'origine des adjectifs anhydre, hydrique, hydratant, hydraté, hydraulique, hydro-électrique, hydrominéral, hydrofuge, hydrophile versus hydrophobe, hydromécanique, hydropneumatique, hydrosoluble, hydrostatique, hydrothermal etc., des mots hydracide, hydraire, hydratation, hydrate, hydravion, hydrémie, hydrocharidacées, hydrocotyle, hydrocution, hydrodynamique, hydroélectricité, hydrofoil, hydrogéologie, hydroglisseur, hydrographie, hydrolase, hydrolat, hydrologie, hydromel, hydrométéore, hydromètre, hydrosilicate, hydroplanage, hydrosphère, hydrostatique, hydrothérapie, des verbes hydrater, hydrofuger, hydrolyser etc. en français, dérive du grec ancien ὕδωρ (hudôr) et non pas de ὕδρος (hudros) lequel signifie « serpent d'eau » (d'où l'hydre ![]() )23. Il faudrait ajouter, pour être plus exhaustif les deux préfixes hygro- et lyo-, respectivement tirés du grec hugros, humidité et lucin, dissoudre, et leurs dérivés : hygromètre, hygrophile versus hygrophobe, hygroscopique, lyophile versus lyophobe, lyophilisation24.

)23. Il faudrait ajouter, pour être plus exhaustif les deux préfixes hygro- et lyo-, respectivement tirés du grec hugros, humidité et lucin, dissoudre, et leurs dérivés : hygromètre, hygrophile versus hygrophobe, hygroscopique, lyophile versus lyophobe, lyophilisation24.

Par « eau », on comprend souvent liquide incolore et inodore constitué en majorité d'eau, mais pas uniquement d'eau pure. Suivant sa composition chimique qui induit son origine ou son usage, on précise :

- eau minérale, eau de Seltz, eau de source, eau de mer, eau douce, eau potable, eau de pluie, eau du robinet, eau de table, eau gazeuse, eau plate, etc. ;

- en chimie, on parle d'eau lourde, eau tritiée, eau dure, eau distillée ;

- pour un usage plus ancien, on parle de l'eau-forte pour l’acide nitrique dilué, de l'eau régale pour un mélange d'acides qui dissout l'or, mais aussi d'eau-de-vie constituée d'éthanol dilué d'eau potable ;

- une femme perd ses eaux avant l'accouchement.

L'eau représente un millionième de la masse de l'Univers observable25.

L'eau est universelle : la radioastronomie la détecte partout dans l'univers. Au delà de l'évidence terrestre, elle a été trouvée à travers tout le système solaire, dans le milieu interstellaire et même à la surface des étoiles26. Des nuages interstellaires à de multiples galaxies, en passant par la Voie lactée. Il est probable que l'eau existe en abondance dans les milieux les plus lointains, inaccessibles à l'observation, car ses composants, l'hydrogène et l'oxygène, sont parmi les plus abondants dans l'Univers. Les nuages interstellaires se concentrent éventuellement dans des nébuleuses solaires et des systèmes stellaires tels que le nôtre. L'eau initiale peut alors être trouvée dans les comètes, les planètes, les planètes naines et leurs satellites.

La forme liquide de l'eau est seulement connue sur Terre, bien que des signes indiquent qu'elle soit (ou ait été) présente sous la surface d'Encelade, l'un des satellites naturels de Saturne, sur Europe et à la surface de Mars. Il semblerait qu'il y ait de l'eau sous forme de glace sur la Lune en certains endroits, mais cela reste à confirmer. La raison logique de cette assertion est que de nombreuses comètes y sont tombées et qu'elles contiennent de la glace, d'où la queue qu'on en voit (quand les vents solaires les touchent, laissant une traînée de vapeur). Si l'on découvre de l'eau en phase liquide sur une autre planète, la Terre ne serait alors peut-être pas la seule planète que l'on connaît à abriter la vie.

Les avis divergent sur l'origine de l’eau sur la Terre.

Le cycle de l'eau (connu scientifiquement sous le nom de cycle hydrologique) se rapporte à l'échange continu de l'eau entre l'hydrosphère, l'atmosphère, l'eau des sols, l'eau de surface, les nappes phréatiques et les plantes.

L'eau liquide est trouvée dans toutes sortes d'étendues d'eau, telles que les océans, les mers, les lacs, et de cours d'eau tels que les fleuves, les rivières, les torrents, les canaux ou les étangs. La majorité de l'eau sur Terre est de l'eau de mer. L'eau est également présente dans l'atmosphère en phase liquide et vapeur. Elle existe aussi dans les eaux souterraines (aquifères).

| Réservoirs | Volume (106 km3) | Pourcentage du total |

|---|---|---|

| Océans | 1 320 | 97,25 |

| Calottes glaciaires et glaciers | 29 | 2,05 |

| Eau souterraine | 9,5 | 0,68 |

| Lacs | 0,125 | 0,01 |

| Humidité des sols | 0,065 | 0,005 |

| Atmosphère | 0,013 | 0,001 |

| Fleuves et rivières | 0,0017 | 0,000 1 |

| Biosphère | 0,000 6 | 0,000 04 |

Le volume approximatif de l'eau de la Terre (toutes les réserves d'eau du monde) est de 1 360 000 000 km3. Dans ce volume :

- 1 320 000 000 km3 (97,2 %) se trouvent dans les océans ;

- 25 000 000 km3 (1,8 %) se trouvent dans les glaciers et les calottes glaciaires ;

- 13 000 000 km3 (0,9 %) sont des eaux souterraines ;

- 250 000 km3 (0,02 %) sous forme d'eau douce dans les lacs, les mers intérieures et les fleuves ;

- l'équivalent de 13 000 km3 (0,001 %) d'eau liquide sous forme de vapeur d'eau atmosphérique à un moment donné.

Si la fraction d'eau sous forme gazeuse est marginale, la Terre a perdu au cours de son histoire un quart de son eau dans l'espace28.

On sait depuis 2014 qu'une partie notable du manteau terrestre principalement constituée de ringwoodite, entre 525 et 660 km de profondeur, pourrait contenir jusqu'à trois fois le volume d'eau des océans actuels (et en serait la source principale). La quantification n'est pas encore définitive mais pourrait faire varier énormément le volume d'eau disponible sur Terre, même si son exploitabilité et sa disponibilité spontanée sont douteuses29,30.

L'eau liquide semble avoir joué, et continue à jouer, un rôle primordial dans l'apparition et la persistance de la vie sur Terre. La forme liquide, contrairement aux états gazeux ou solide, maximise les contacts entre atomes et molécules, augmentant de fait leurs interactions. L'eau est une molécule polaire et un bon solvant, capable de solubiliser de nombreuses molécules. Le cycle de l'eau joue un rôle majeur, notamment par l'érosion des continents, qui permet d'apporter de grandes quantités de minéraux nécessaires à la vie dans les rivières, les lacs et les océans. Le gel de l'eau permet d'éclater les roches et augmente la disponibilité de ces minéraux31.

Durant l'« Anthropocène »32, l'humanité a bouleversé le cycle de l'eau, par la surexploitation de certaines nappes, la déforestation, le dérèglement climatique, la canalisation de grands cours d'eau, les grands barrages, l'irrigation à grande échelle33. Elle l'a fait à une vitesse et à une échelle qui ne sont pas comparables avec les événements historiques passés, et avec des effets qui dépassent ceux des grandes forces géologiques33.

La température de vaporisation de l'eau dépend directement de la pression atmosphérique, comme le montrent ces formules empiriques :

- pression normalisée dans la troposphère (0–11 km) :

Son point d'ébullition est élevé par rapport à un liquide de poids moléculaire égal. Ceci est dû au fait qu'il faut rompre jusqu'à trois liaisons hydrogène avant que la molécule d'eau puisse s'évaporer. Par exemple, au sommet de l'Everest, l'eau bout à environ 68 °C, à comparer aux 100 °C au niveau de la mer. Réciproquement, les eaux profondes de l'océan près des courants géothermiques (volcans sous-marins par exemple) peuvent atteindre des températures de centaines de degrés et rester liquides.

L'eau est sensible aux fortes différences de potentiel électrique. Il est ainsi possible de créer un pont d'eau liquide de quelques centimètres entre deux béchers d'eau distillée soumis à une forte différence de potentiel34.

Un nouvel « état quantique » de l’eau a été observé quand les molécules d’eau sont alignées dans un nanotube de carbone de 1,6 nanomètre de diamètre et exposées à une diffusion de neutrons. Les protons des atomes d’hydrogène et d’oxygène possèdent alors une énergie supérieure à celle de l’eau libre, en raison d’un état quantique singulier. Ceci pourrait expliquer le caractère exceptionnellement conducteur de l’eau au travers des membranes cellulaires biologiques35.

Radioactivité : elle dépend des métaux et minéraux et de leurs isotopes présent dans l'eau, et peut avoir une origine naturelle ou artificielle (retombées des essais nucléaires, pollution radioactive, fuites, etc.). En France, elle est suivie par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), y compris pour l'eau du robinet36.

L'eau est un fluide thermodynamique d'usage courant, efficace et économique3 :

- l'eau est stable en température jusqu'à une valeur élevée ;

- l'eau a une masse volumique maximale de 1 000 kg/m3 (soit 1 kg/l à l'origine la définition du kilogramme ; exactement 999,975 kg/m3 à 3,98 °C) ;

- l'eau a la capacité thermique à pression constante la plus élevée de tous les liquides (75,711 J mol−1 K−1 soit 4,202 6 kJ kg−1 K−1 à 20 °C). Les océans sont de bons accumulateurs de la chaleur ;

- l'eau a une très faible conductivité thermique (0,604 W/(m⋅K) à 20 °C) ;

- l'eau a la chaleur latente d'évaporation la plus élevée de tous les liquides (44,22 kJ/mol soit 2 454,3 kJ/kg à 20 °C), d'où l'efficacité de la transpiration comme moyen de rafraîchissement ;

- l'eau a une chaleur latente de fusion élevée (6,00 kJ/mol soit 333,0 kJ/kg) ;

- l'eau a la tension superficielle la plus élevée de tous les liquides (72 mN/m à 20 °C) à l'exception du mercure ; dans l'air humide, la formation de gouttelettes est facilitée ; l'eau monte dans un tube capillaire, telle la sève dans les arbres ;

- l'eau est transparente à la lumière visible, ainsi les organismes aquatiques peuvent vivre car la lumière du soleil peut les atteindre ; elle est cependant opaque au rayonnement infrarouge, absorbé par l'hydrogène, l'oxygène et leur liaison ;

- La couleur de l'eau est naturellement bleue en raison de sa vibration moléculaire.[non pertinent]

La radiolyse de l'eau est la dissociation, par décomposition chimique de l'eau (H2O) (liquide ou de vapeur d'eau) en hydrogène et hydroxyle respectivement sous forme de radicaux H· et HO·, sous l'effet d'un rayonnement énergétique intense (rayonnement ionisant). Elle a été expérimentalement démontrée il y a environ un siècle. Elle se fait en passant par plusieurs stades physicochimiques et à des conditions particulières de température et de pression, de concentration du soluté, de pH, de débit de dose, de type et énergie du rayonnement, de présence d'oxygène, de nature de la phase de l'eau (liquide, vapeur, glace). C'est un phénomène encore incomplètement compris et décrit qui pourrait, dans le domaine du nucléaire, des voyages dans l'espace ou pour d'autres domaines, avoir dans le futur des applications techniques nouvelles, entre autres pour la production d'hydrogène37.

À l’origine, un décimètre cube (litre) d’eau définissait une masse d'un kilogramme (kg). L’eau avait été choisie car elle est simple à trouver et à distiller. Dans notre système actuel de mesure – le Système international d'unités (SI) – cette définition de la masse n’est plus valable depuis 1889, date à laquelle la première Conférence générale des poids et mesures définit le kilogramme comme la masse d’un prototype de platine iridié conservé à Sèvres. Aujourd’hui à 4 °C, la masse volumique est de 0,999 95 kg/L. Cette correspondance reste donc une excellente approximation pour tous les besoins de la vie courante.

- Le système centigrade défini par Celsius (légèrement différent du degré Celsius actuel - voir ci-dessous) fixe le degré 0 sur la température de la glace fondante et définit comme degré 100 la température de l’eau en ébullition sous pression atmosphérique normalee. L’échelle est ensuite graduée de 0° à 100°. C’est ainsi que la température normale du corps humain est en moyenne de 37 °C.

- Le système Fahrenheit fixe originellement le point de solidification de l’eau à 32 °F et son point d’ébullition à 212 °F ; il est désormais aligné sur la température Celsius selon la formule T[°F] = 1,8 T[°C] + 32, la différence avec la première définition étant extrêmement faible.

- Le système kelvin sert pour la mesure absolue de la température thermodynamique ; son unité était jusqu'en 2019 égale à 1/273,16 fois la température absolue du point triple de l’eau (laquelle vaut donc, par réciproque de la définition, 0,01 °C).

- Le système Celsius est défini arbitrairement par une translation d'exactement 273,15 unités par rapport au kelvinf, pour se rapprocher au plus près du degré centigradeg.

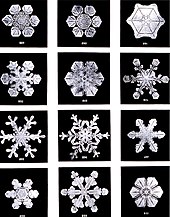

La molécule d'eau possède une forme coudée due à la présence de deux doublets non-liants : les deux orbitales non-liantes et les deux orbitales liantes (liaisons O−H) se repoussent et s'approchent de la symétrie tétraédrique (en) que réalisent les quatre orbitales liantes de la molécule CH4. Elle possède donc une structure tétraédrique (type AX2E2 en méthode VSEPR) ; l'angle H-O-H est de 104,5°h et la distance interatomique dO-H vaut 95,7 pm soit 9,57 × 10−11 m.

L'eau étant une molécule coudée, sa forme joue un rôle important dans sa polarité. En effet, du fait de sa forme coudée, les barycentres des charges partielles positives et négatives ne sont pas superposés. Cela entraîne une répartition inégale des charges ce qui donne à l'eau ses propriétés de molécules polaires38.

De là il vient que :

- l'électronégativité de l'atome O étant plus haute que celle de H, il y a une polarisation de cette molécule, ce qui en fait un bon solvant. Elle possède, en règle générale, un dipôle électrique permanenti. La polarité de la molécule H2O lui permet de réaliser des liaisons hydrogène intermoléculaires (+20 -25 kJ/mol). Les liaisons hydrogène sont des liaisons faibles, donc très mobiles, qui donnent à l'eau une structure ordonnée à l'origine de ses propriétés particulières ;

- on observe 2 charges partielles négatives (δ−), sur les doublets non liants de l'oxygène qui forment chacune une liaison hydrogène avec un atome d’hydrogène d'une autre molécule portant charge partielle positive (δ+) ;

- et une charge partielle positive (δ+), sur chaque atome d'hydrogène ce qui permet des liaisons hydrogène avec un oxygène d'une autre molécule portant une charge (δ−).

Ce qui explique, par exemple la forme particulièrement ordonnée des cristaux de glace. À quantité égale, la glace flotte sur l'eau (sa densité solide est plus faible que celle liquide).

L'eau est un composé amphotère, c'est-à-dire qu'elle peut être une base ou un acide. L'eau peut être protonée, c'est-à-dire capter un ion H+ (autrement dit un proton, d'où le terme protonée) et devenir un ion H3O+ (voir Protonation). À l'inverse, elle peut être déprotonée, c'est-à-dire qu'une autre molécule d'eau peut capter un ion H+ et la transformer en ion OH−. Cependant, ces réactions se produisent très rapidement et sont minimes.

- 2H2O → H3O+ + HO−

Les solvants protiques ou polaires y sont solubles (grâce aux liaisons hydrogène) et les solvants aprotiques ou non-polaires ne le sont pas.

L’eau est le principal constituant du corps humain. La quantité moyenne d’eau contenue dans un organisme adulte est d'environ 65 %, ce qui correspond à environ 45 litres d’eau pour une personne de 70 kilogrammes. Ce pourcentage peut néanmoins varier, plus une personne est maigre, plus la proportion d’eau de son organisme est importante. L'eau dépend également de l’âge : elle diminue avec les années, car plus les tissus vieillissent, plus ils se déshydratent, l’eau étant remplacée par de la graisse.

Dans l’organisme, la concentration en eau varie d'un organe à l’autre et selon les cellules40 :

L'organisme humain a besoin d'environ 2,5 litres d'eau par jour (1,5 litre sous forme liquide et 1 litre acquis dans la nourriture absorbée), davantage en cas d'exercice physique ou de forte chaleur ; il ne faut pas attendre d'avoir soif pour en absorber, surtout pour les femmes enceintes et pour les personnes âgées chez qui la sensation de soif est retardée. Sans eau, la mort survient après 2 à 5 jours, sans fournir aucun effort (40 jours sans nourriture en étant au repos)41.

Chaque jour, l'organisme absorbe en moyenne42,j :

- 3 litres pour l'homme ou 2,2 pour la femme, d'eau sous forme de boisson ;

- 0,7 litre pour l'homme ou 0,5 pour la femme, d'eau contenue dans les aliments ;

- 0,25 litre d'eau produite par le métabolisme des nutriments énergétiques.

Chaque jour, l'organisme en rejette43,j :

- 1 à 2 litres par l'urine (avec un minimum de 0,5 litre pour une personne correctement hydratée en conditions normales) ;

- 0,45 litre par la perspiration et la transpiration (valeurs augmentées avec la chaleur et/ou à l'activité physique) ;

- 0,3 litre (± 20 %) à 0,55 (± 10 %) dans un contexte d'activité physique, par la respiration ;

- 0,15 litre (± 10 %) par les selles.

On distingue huit types :

Les contrôles de qualité y recherchent d'éventuels polluants et substances indésirables, dont depuis peu, des médicaments, résidus de médicaments ou perturbateurs endocriniens44 pour limiter les risques environnementaux et sanitaires des résidus de médicaments sur les milieux aquatiques.

![{\displaystyle Pression[Pa]=101\,325\times \left({\frac {288,15-0,0065\times Altitude[m]}{288,15}}\right)^{5,255}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/11de63d587e70ddec280e1b786354ce978bbf338)

![{\displaystyle Point~d'{\acute {e}}bullition[K]\approx 26,307\times \ln(Pression[Pa])+69,771}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/032ed9eb13dc51b1f4f386b3edb722eb328a0ea0)